覚えておきたい!材料同士のつなぎ方

材料の組み立てにはさまざまな方法が存在します。

接着剤で貼り付ける、釘を叩いてつなぐ、ビスを回転させて留め付けるなど、それぞれが異なる方法で材料同士を接合させています。そして、それらには使用する材料によって適切な量、長さ、太さなども違ってきます。

この記事では、材料同士の接合の方法について焦点を当てて解説いたします。

目次 [閉じる]

両面テープでつなぐ

昨今のDIY人気で、100均DIYなどでもよく登場する両面テープ。貼り合わせたい材料の間にピッとはるだけで接着できてお手軽ですね。最近の両面テープは非常に高性能で、かなり高い接着能力があります。とはいえ、負荷の掛からない軽い板を張り合わせる程度ならわかるけど、木材で棚を作ったり、机を作ったりする場合には、力不足なんじゃない?と思っちゃいますよね。

確かに両面テープだけで材料を繋いだ場合、長時間の荷重やひねる方向への荷重に耐えきれず剥がれてしまうこともあります。しかし、車の外装部品の取り付けや、量販店で売られているような家具の中にも両面テープは利用されています。

また、両面テープを単独で利用するのではなく、材料同士の仮止めや位置決めに利用し、ビスや釘を使って強固に接合するという使い方もあります。

両面テープを使って材料を接合する場合には、ある程度の面積にテープを貼らないと強度が出ません。小さいもの同士を接合する場合は、接着剤などを使用しましょう。

両面テープには薄い紙タイプのものや黒くて厚みのあるブチルゴム系の両面テープなど、いろいろな種類があって、用途もさまざまです。木材の接合などに利用する場合は、薄い紙タイプの両面テープを利用すると目立たないですね。両面テープで貼り合わせて位置を決めておいてから、ビスで固定するなどすると、ズレないし、接着剤のような待ち時間もないので時短DIYに向いています。

接着剤でつなぐ

室内作品なら接着剤は必須ですね。軽い材料同士で、あまり負荷が掛からないものであれば、接着剤での接合でも十分な場合があります。また、釘やビスが打てないほど小さい材料であれば、必然的に接着剤での接合になりますね。接着剤にはいろいろな種類がありますので、パッケージの用途をよく読んで購入しましょう。

コニシ 木工用ボンド

木工用ボンドと言えばおなじみこのボンド。黄色いボトルは、よく見かけると思います。どのホームセンターでもまず間違いなく入手できます。酢酸ビニル樹脂系の接着剤で、硬化しても樹脂やゴムのような柔軟性があります。

特徴としては、水性で、はみ出した部分は固まるまでは水で濡らしたぞうきんなどで拭き取ることが出来ます。固まると透明になるのも特徴です。短所としては耐水性があまりないため湿度の高いところでの使用は不向きです。屋外の作品には使用できません。

タイトボンド

木工DIYerの間では定番なボンド。アメリカのフランクリン社が製造する木工用ボンドです。

地方ではなかなか入手するのが難しいですが、都会のホームセンターでは置いているところも多いと思います。値段も輸入品としてはそんなに高くありません。

特徴としては、水性で、コニシ木工用ボンド同様、固まるまでははみ出した部分を濡れぞうきんで拭き取ることが出来ます。コニシ木工用ボンドとの違いは、固まるとカチカチに堅くなり、サンドペーパーで削ることが出来ます。いくつか種類があって、耐水性のものもあります。キャップ部分も一工夫があって、半透明の先端部分を上に引き上げると、栓が外れて中身が出てきます。先端部分を下に押し込むと栓がされるので、いちいちキャップを被せるという動作が必要ありません。

正式な使い方は、オープンタイム(接着面の両方に塗布してからすぐに貼り合わせず、数分置いて乾かしてから貼り合わせる)をとる必要があります。

Gorillaウッドグルー

ここ数年で、急成長をしているボンド。上のタイトボンドは地方のホームセンターではなかなか入手できませんが、このGorillaウッドグルーはどこのホームセンターでも見かけるようになりました。使い勝手はタイトボンドに近い感じで、かなり強力です。

こちらは接着時のオープンタイムは必要ありません。また、耐水性があるので、屋外、屋内問わず使うことができます。

Gorillaシリーズは、こちらのウッドグルーから瞬間接着剤、強力両面テープ、強力補修テープなどラインナップが揃っています。少々値段お高めですが、ここぞという時の為に一通り揃えておくと安心ですね。

接着剤の能力を発揮するには圧着が必要

接着剤の性能を引き出すには、「圧着」が必要です。薄く接着面に接着剤を塗ったら、材料と材料の間に空気が入らないようにすりあわせて、圧着を行います。

この圧着が不十分だと、ちょっとした衝撃で接着面がはがれることがあります。逆にきちんと圧着ができると、接着面がはがれるより材料が先に割れる(裂ける)ほどの、接着力が生まれます。

クランプを使ったり、重しなどを使って十分に圧着してあげましょう。

注意点としては、圧着をすると、余分な接着剤がはみ出してきます。はみ出した接着剤を放置しておくと、でこぼこになったり、塗装の際に塗料がのらなかったりするので、素早く濡れぞうきんなどで拭き取りましょう。

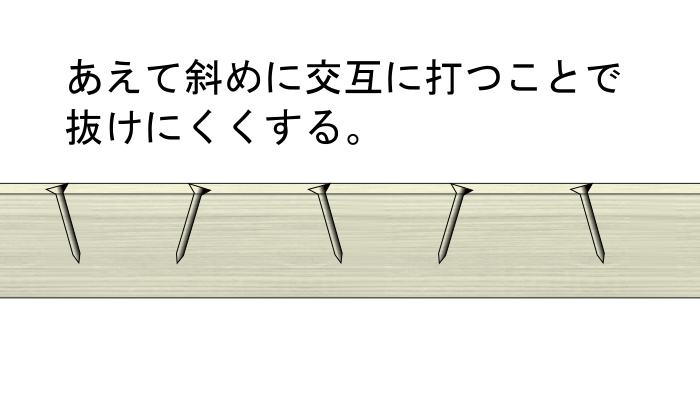

釘でつなぐ

釘を使った接合は簡単、シンプル。金槌という道具もなじみ深いですね。日曜大工!というイメージだと釘と金槌が定番です。最近では、ビスによる接合が一般的ですが、手軽に組み立てできる釘での接合も覚えておきたい技術の一つ。釘にもいろいろな種類があって、適材適所で使っていくことになります。

丸釘

一般的に釘というと、この丸釘を指すことが多いです。長さ、太さともに様々な種類があります。

スクリュー釘

防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板などの取り付けに適しています。

胴体にスクリューが切られていて、抜けにくいのが特徴です。(打ち込む途中に曲がると抜くのがやっかい)

プリントネイル

プリント合板(合板の表面にプリント加工がされているもの。一般的に薄い合板)を貼りつけるのに用いられる釘。合板のカラーに合わせるために、何種類かのカラーが存在します。

真鍮釘

その名の通り、真鍮で出来た釘。水に強く、釘自体をデザインに取り込みたい場合などで利用出来ます。

隠し釘

隠し釘は、接着の圧着時などに利用します。樹脂の部分が潰れる程度に打ち込んで、樹脂が潰れる力で材料を押しつけ圧着します。圧着後は、樹脂を横から金槌で払うと、ポキッと折れて頭の部分が取れます。または、引き抜いても良いです。打ち込んでいる最中に頭が飛んでしまうこともあるので、慎重に打ち込む必要があります。

釘を打つ場合にも下穴をあけておくと、まっすぐに打ち込むことが出来ます。下穴のサイズは大きくなりすぎないように注意しましょう。

ビス(ネジ)でつなぐ

初心者のDIYで、材料と材料を繋ぐ本命はビスでの接合です。ビスは丸釘と比べると、2倍の保持力(抜けにくさ)が期待できます。また、釘との違いとして、途中で折れるということが無く、やり直しをする場合も電動ドライバーを逆回転にすると簡単に抜くことが出来ます。DIYで利用する代表的なビスは以下の通り。

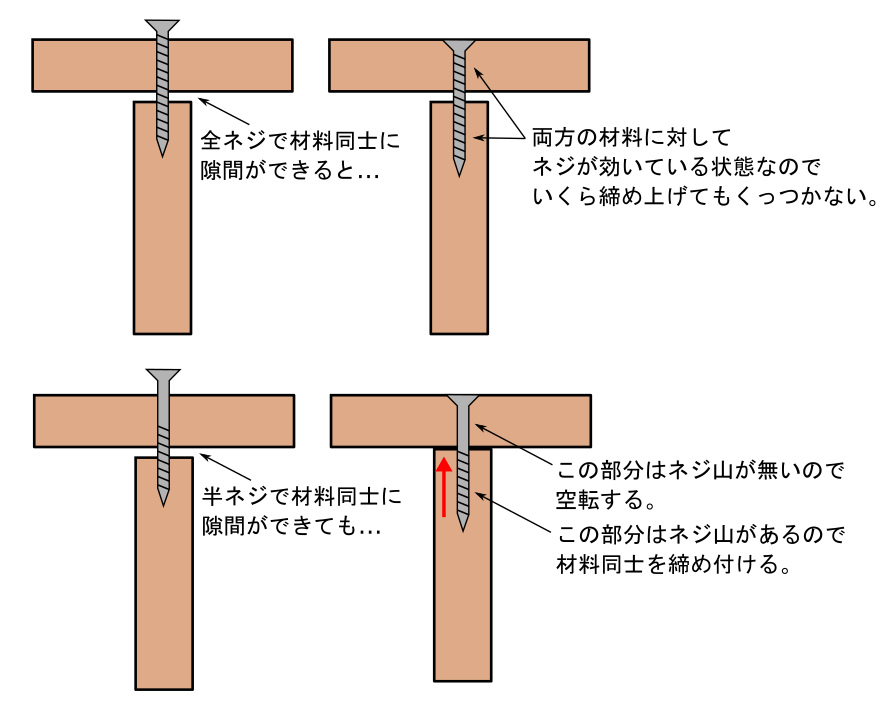

コーススレッド(半ネジ)

コース(荒い)+スレッド(ねじ山)という意味で木と木を接合するのに適したビス。ピッチ間が広くネジ山が高いため、保持力が高いです。半ネジと全ネジがあり、左のものは半ネジ(軸の半分までネジがある)。

コーススレッド(全ネジ)

全ネジタイプのコーススレッド。短いコーススレッドになると、全ネジのものしかない場合も。

スリムビス

木工造作用のビスで名前の通り、コーススレッドよりも細く、ねじ山の大きさも小さい。先割れ、フレキ付きなどといった機能をもったものが多い。

タッピングビス(トラス頭)

金物などを固定するのに利用する。軸の部分は太く、下穴が必須。

材質にも注意

コーススレッドの材質には、「ユニクロメッキ」と「ステンレス」があります。

ユニクロメッキはメッキ塗装されたコーススレッドで、錆びにくいとされていますが、やはり長い期間屋外にさらすと錆びてしまいます。その点ステンレス製のコーススレッドは錆びません。 但し、ユニクロメッキのコーススレッドより高価になりますので、使用用途によって使い分ける必要があります。

スリムビスとは

見た目はコーススレッドにそっくりですが、若干スリムで、先割れ、フレキ付きなどの機能を持ったものが大半です。

「先割れ」とは、ビスの先端が割れた形状になっており、これがノコギリ的な役割を果たすことによって、下穴があけずにビスを打っても材料の割れが発生しにくいという利点があります。

「フレキ付き」というのはビスの頭に突起がついており、ビス頭が回転すると同時に穴を掘る形(座堀)となり、周辺の材料をへこますこと無く、頭を沈めることが出来るという機能です。

日曜大工の家具などの作成にはスリムビスが向いています。屋外の工作物(ウッドデッキやフェンス)にはコーススレッドが向いています。

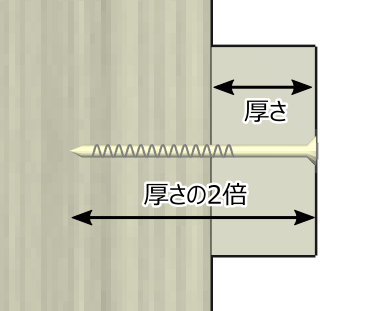

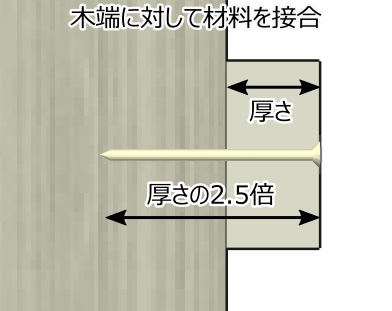

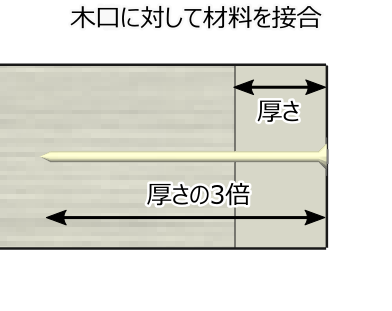

ビスの長さはどう選ぶ?

厚さの2倍を目安にすると良いです。

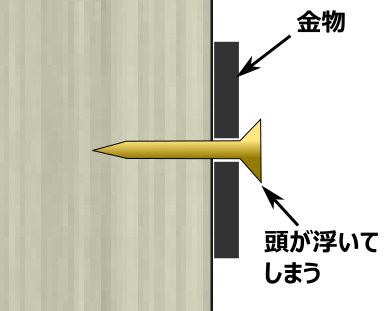

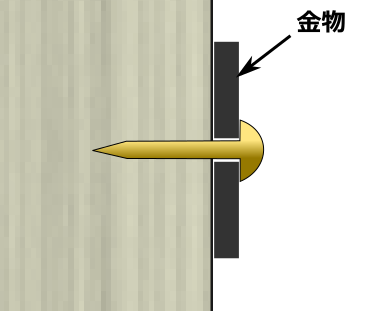

タッピングビスとは

タッピングビスとは材料にめねじが切られていなくても締結が可能なネジで材料に直接ねじ込みます。 めねじが切られていなくてもねじ込めるだけで、下穴は必須です。木材に金物などを固定する場合、金物側に座堀が無い場合は、タッピングビスを使います。スリムビスなどの皿ネジ(ビスの頭が平らなモノ)を使って金物を固定すると、頭が浮いてしまい、格好が悪いのと、引っかかりが出来てしまって危ないです。

金物側に座堀がある場合や、ビスが付属している場合は、皿ネジか付属のビスを使用します。

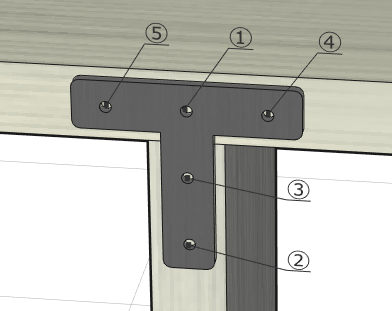

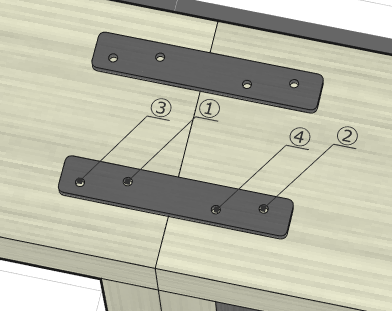

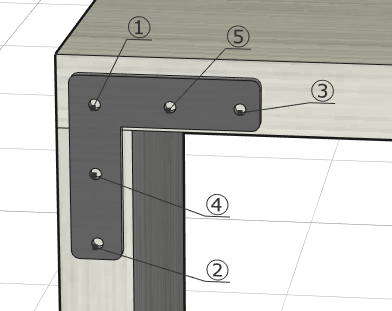

ジョイント金具でつなぐ

直接釘やネジで、材料同士を繋ぐ方法の他に、金具を使って繋ぐ方法はDIYでもよくある方法です。さまざまな用途、種類があります。代表的なものをあげておきます。(数字はビスを打つ順番)

ジョイント金具を利用する場合は、数字の順番でビスを打って行きますが、ビスを最後まで締め上げず、全部の箇所の位置を微調整しながら徐々に締め上げていくと失敗が少ないです。

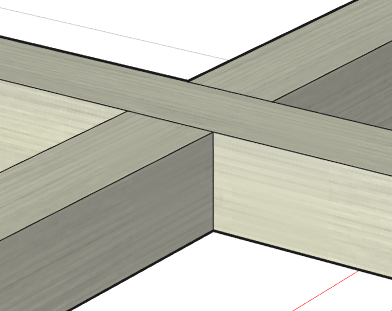

組み手でつなぐ

いつかは出来るようになりたい、組み手による接合です。ほぞと呼ばれるモノも組み手の一種です。組み手で作品を作ると、見た目も美しく、強い強度が得られる反面、かなりの加工精度を要求されます。ここでは簡単にいくつかの種類を紹介したいと思います。

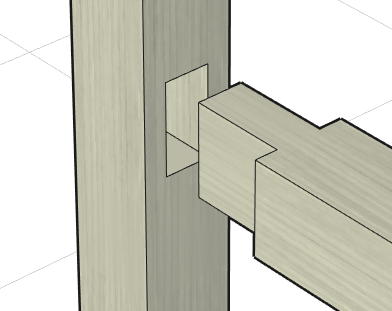

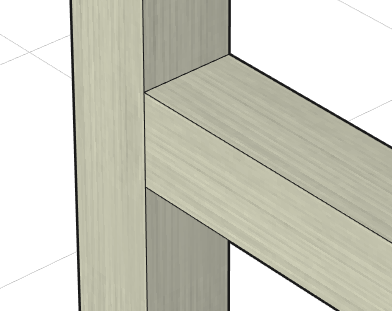

ほぞ組み

角材のT字組みではポピュラーな組み手。テーブルや椅子の脚などに良く利用される。

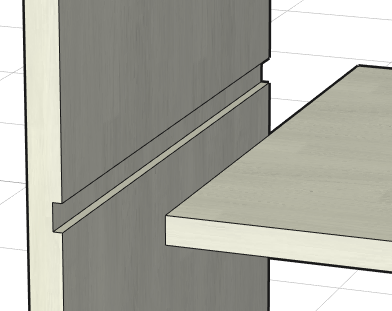

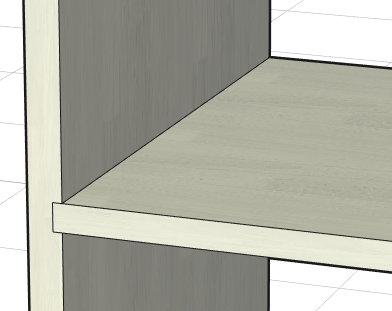

大入れ組み手

板材のT字組みに利用される。本棚の棚板をこのような組み手で作ると、十分な強度を得られる。

板の反りなども防ぐことが出来る。トリマーで板厚と同じ径のビットを使うと案外簡単に溝を切ることができます。

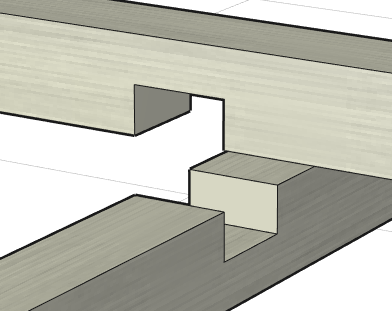

合い欠き組み手

角材や板材を十字に組み合わせる際に利用される組み手。利用頻度が高い。ノコギリや丸ノコで沢山切れ込みを入れてからノミで整えるというやり方がメジャー。

接合方法もしっかりシミュレーション!

接合方法の種類が分かってくると、ここはこの組み合わせ、ここにはもっと強度がいるからこの繋ぎ方、などといったことがだんだんとわかってきます。材料同士の組みあわせをあれやこれやと考えるのもDIYの醍醐味ですね。

DIYを成功させるにはしっかりとした構想と設計が必要です。ありがちなのが、ビスが長すぎて材料から突き出てしまったとか、こっちの面とこっちの面からビスを打ったら、木材の中で干渉して打てなくなった。なんてこともあります。こういったミスはなかなか頭の中で想像するだけでは思いつかないですよね。

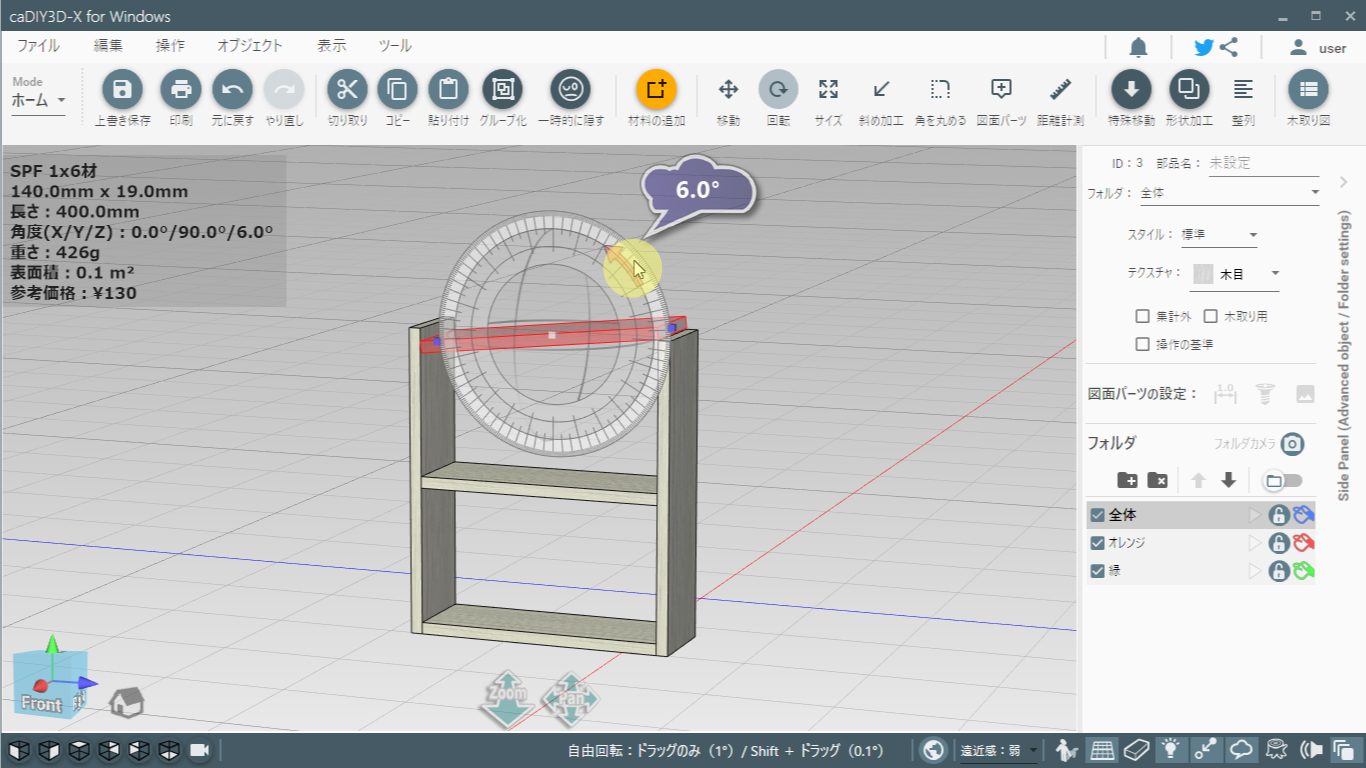

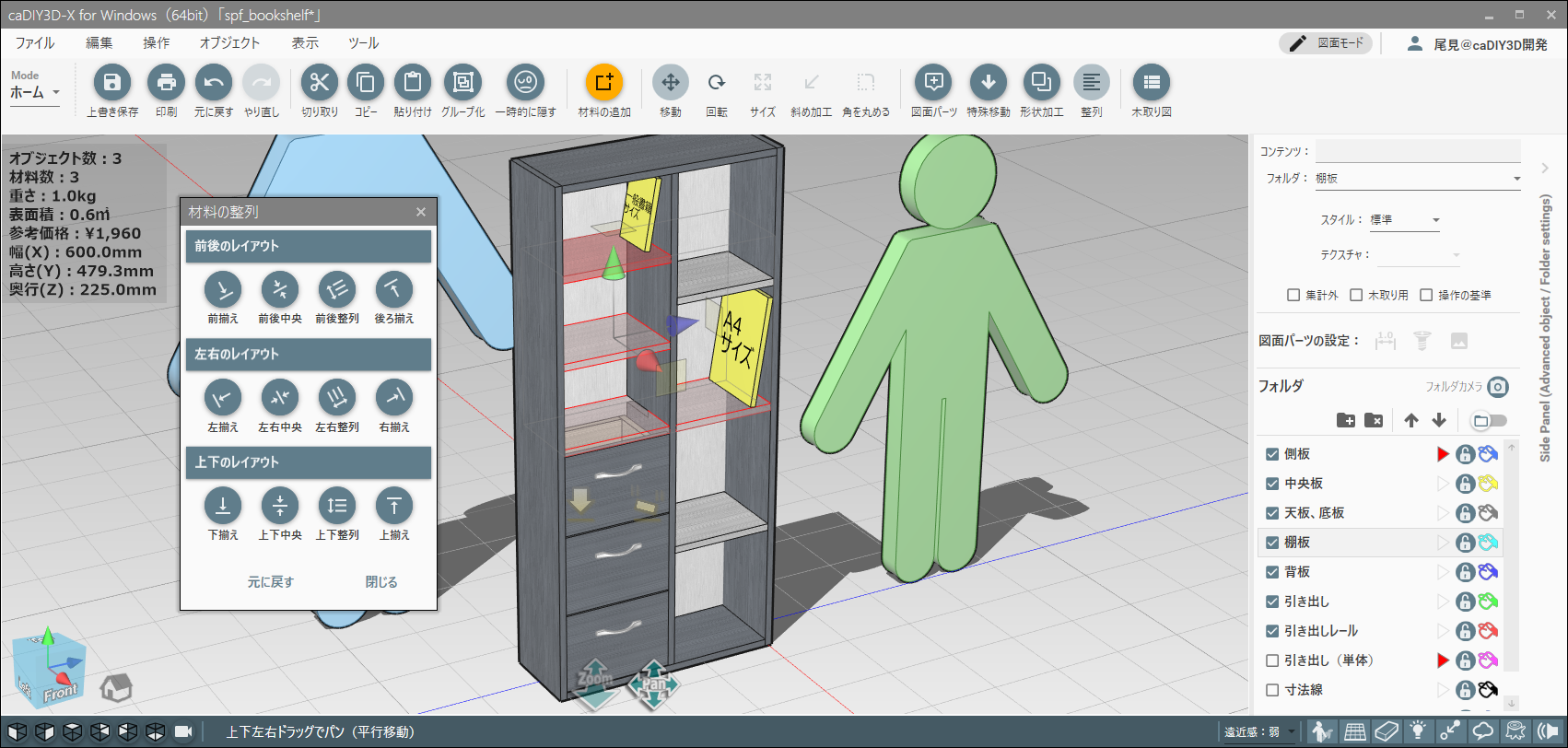

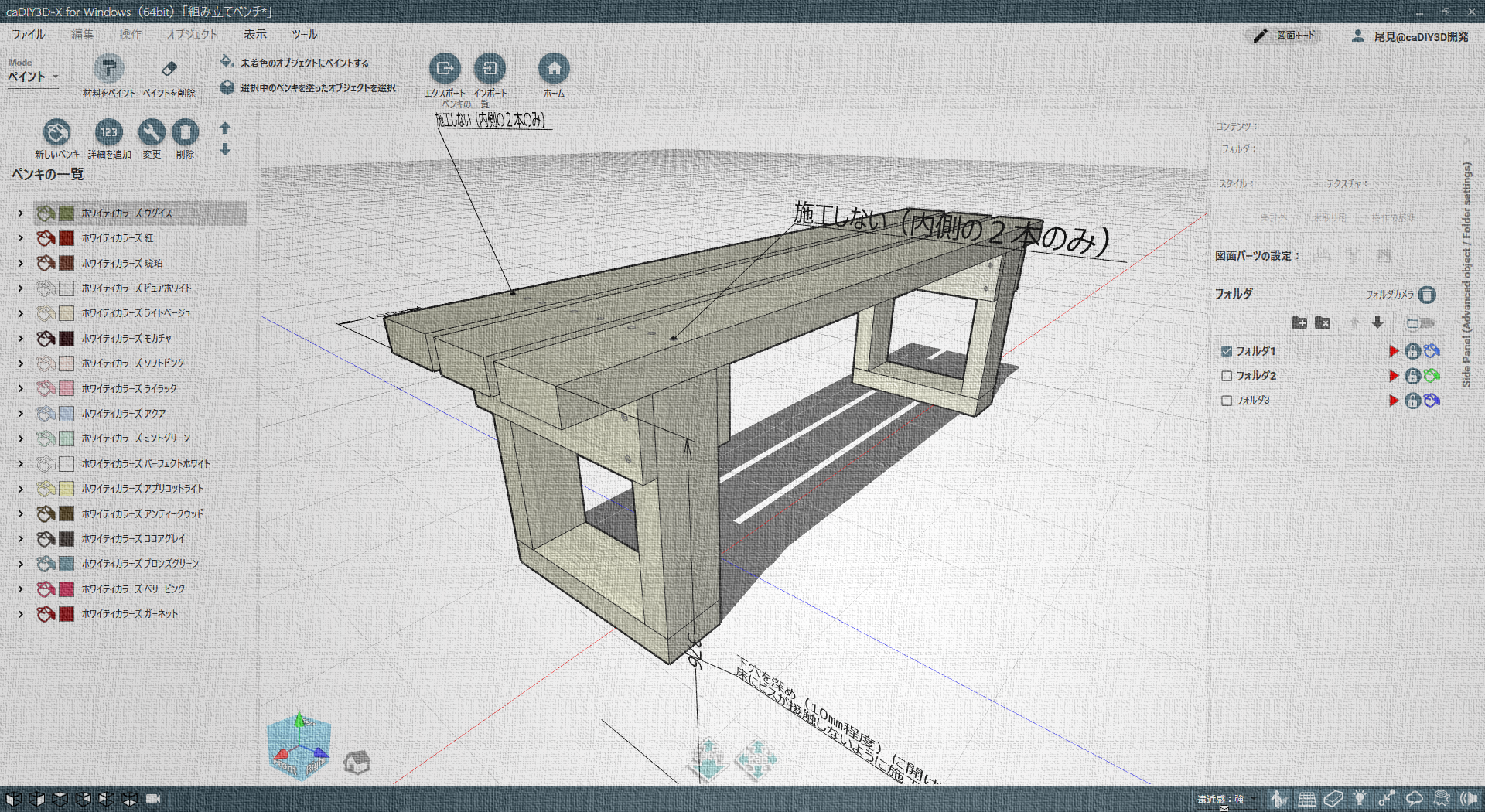

そんな時におすすめしたいアプリ『caDIY3D-X(キャディースリーディークロス)』はご存じでしょうか?

caDIY3D-X(キャディースリーディークロス)は、誰でもカンタンに設計図が描けるDIY・リノベ専用のWindowsアプリです。

3Dの木材や資材を、まるで積み木のようにマウスで直感的に組み上げて、オリジナルの家具デザインやレイアウト・シミュレーションを楽しめます。実際のDIY制作にはかかせない、木材の切り分け方や細かなサイズ・寸法チェック、予算の計算なども徹底ガイド。「手描きの設計図なんて無理!」とあきらめていたあなたのDIYライフを変える、まさにDIY・リノベ好きのためのお役立ちツールです。

3Dならではの作品を実物に近い仕上がりで再現することが可能で、手書きに比べて修正も簡単で見やすく綺麗な設計図ができます。このアプリならきっとあなたの思い通りの作品を作る事ができるでしょう。

初心者のうちは両面テープ+ビス、あるいは接着剤+ビス【まとめ】

今回は材料と材料をつなぐ方法について紹介しました。初心者のうちは両面テープ+ビス、あるいは接着剤+ビスを前提に作品を設計すると良いと思います。ビスも前回紹介した埋め木処理を行えば、見た目も悪くありません。両面テープで貼りつけてからのビス打ちは材料同士がずれないので初心者向けと言えます。時短にもなりますしね。ただ、接合強度は両面テープより接着剤の方が上なので、適材適所で選んでみましょう。

とは言いつつも、いつかは組み手による作品作りにもチャレンジしたいですね!

組み手で組み立てるには、加工の腕も必要ですが、いろいろな工具(ノミなど)やジグが必要となってきますので、焦らずのんびりと腕を磨いて行きましょう。

木材のカット方法、穴あけ加工、材料の接続方法まで理解できれば、いよいよ設計です。

10件のコメント

三浦 峯夫 · 2024年2月14日 12:03 PM

大変参考になりなした、永久に保存します。

はっぴ · 2022年5月30日 12:38 PM

いい作品で勉強になる

あか · 2022年5月25日 3:45 PM

こんにちは。初心者の私にもわかりやすくとても参考になりました。初心者なのでまずは接着剤とビスで作ってみたいと思います。不恰好ですが自分で作った収納は愛着もわき最近DIYにハマっております。

Keropy · 2021年11月19日 11:43 AM

組み手を紹介されてるなら 木ダボやビスケット(プレートジョイナー)も触れておいた方が参考になると思います。組手・ダボは加工精度がシビアなことから自分は最近ビスケットばかり使ってます。

まついです · 2021年1月6日 11:59 PM

大変興味深く読ませていただきせていただきました。1点、解説文に関してお尋ねします。「コース(ねじ山)+スレッド(荒い)という意味で」と解説がありますが、コーススレッドネジ→coarse-threaded screws とは「coarse(荒い) threaded(ねじ山を持った)」という意味ではないでしょうか。

尾見@caDIY3D開発 · 2021年1月7日 9:12 AM

記事を書いた尾見です。

ほんとだ。お恥ずかしい。直して置きます!

TOMMY · 2020年5月23日 11:03 AM

大変興味深く読ませていただき、また勉強にもなりました

一点だけ、記載に正確でない部分がありましたので、老婆心ながらコメントいたします。

この記事の1番初めの、コニシボンドのくだりで、

「この黄色いボトルは、よく見かけると思います。どのホームセンターでもまず間違いなく入手できます。酢酸ビニル樹脂系の接着剤で、硬化しても樹脂やゴムのような柔軟性があります。

特徴としては、水性で、はみ出した部分は固まるまでは水で濡らしたぞうきんなどで拭き取ることが出来ます。固まると透明になるのも特徴です。短所としては水性なので、水に弱いです。」

とありますが、この説明の一番最後の部分の、水性だから水に弱いと言うのは誤りです。

ポスターカラーしかり、アクリル絵の具しかり、水性の屋外用ペンキ等もいろいろございます。

水性とは、溶剤が水であるというだけで、その水分が蒸発して抜けてしまえば、その後は耐水となりますので、、、

よろしくお願いいたします! m(_ _)m

尾見@caDIY3D開発 · 2020年5月25日 8:50 AM

尾見です。TOMMYさんコメントありがとうございます。

ご指摘のように「水性だから水に弱い」は確かに誤りですね。修正しておきます。

ただ、酢酸ビニル系接着剤は全般的に耐水性は低いようですので、湿度の高いところでの使用は不向きなようです。

おこめ · 2019年10月31日 10:41 AM

初めまして。いつも参考にさせていただきます。

質問させてください。

木ネジの呼び径で一般的なサイズをご教授いただきたいです。

使用する材料は2×4材で検討しています。

下穴については別記事で紹介のあったφ2のテーパになっているドリルを購入予定です。

私なりに検索してみましたが、呼び径に関しては情報が少なく。。。

よろしくお願い致します。

尾見@caDIY3D開発 · 2019年10月31日 2:00 PM

尾見です。

私も正確にはわかりませんが、下穴のサイズ(太さ)は使用するビスよりも一回り小さければ問題無いと思います。

2x材での接合はコーススレッドが一般的かと思われますが、大体軸径は4㎜前後みたいですね。スリムビスと呼ばれるものはもっと細いので3㎜前後でしょうか。

Φ2の下穴錐で問題無いと思います。木材の割れを防ぐ目的なので、あまり太い下穴を開けるとビスが効かなくなるので使用するビスに合わせて何種類か用意しておくのが良いと思います。

あと長いビスを打つ場合は、インパクトドライバなどでもトルクが足りずに途中で止まってしまうこともあるので、こういう場合もビスの長さに合わせた下穴が必要ですね。