DIYгҒ§е®¶е…·гӮ’дҪңгӮҠгҒҹгҒ„пјҒгҒ§гӮӮгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘжқҗж–ҷгҒҜй«ҳгҒ„вҖҰгҖӮ

DIYгҒ§е®¶е…·гӮ’дҪңгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҖҒе№…гҒ®еәғгҒ„жқҝгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰиЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгӮҲгҒҸгҒӮгӮӢи©ұгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒжңәгӮ„гғҶгғјгғ–гғ«гҒӘгҒ©гҒ®дҪңе“ҒгӮ’дҪңгӮӢе ҙеҗҲгҖҒз”ІжқҝпјҲеӨ©жқҝпјүгҒ«гҒҜеәғгҒ„жқҝгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮжЈҡгӮ’дҪңгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰеҘҘиЎҢгҒҚгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеәғгҒ„жқҝгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒ„гҒҶе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгғ‘гӮӨгғійӣҶжҲҗжқҗгҒӘгҒ©гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°иүҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеҺҡгҒҝгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒе№…гҒ®еәғгҒ„жқҝгҒҜйӣҶжҲҗжқҗгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҒЁгҒҰгӮӮй«ҳдҫЎгҖӮеҗҲжқҝгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гғӘгғјгӮәгғҠгғ–гғ«гҒ гҒҢгҖҒйӣ°еӣІж°—гҒҢгӮӨгғһгӮӨгғҒгҖӮгҒқгӮ“гҒӘжҷӮгҒ«гҒҜжқҝгӮ’дёҰгҒ№гҒҰгҖҒеәғгҒ„йқўгӮ’дҪңгӮӢж–№жі•гӮ’жӨңиЁҺгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒ®гӮӮжүӢгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжқҝгҒ®е№…ж–№еҗ‘гҒ®жҺҘеҗҲж–№жі•гҒ®з·Ҹз§°гӮ’гҖҢжқҝзҹ§гҒҺпјҲгҒ„гҒҹгҒҜгҒҺпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒігҒҫгҒҷгҖӮ

зӣ®ж¬Ў [й–үгҒҳгӮӢ]

- 1. гҒҷгҒ®гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дёҰгҒ№гҒҰйқўгӮ’дҪңгӮӢ

- 2. зӘҒд»ҳгҒ‘зҹ§гҒҺгҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢ

- 3. гғҖгғңзҹ§гҒҺгҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢ

- 4. йӣҮгҒ„е®ҹзҹ§гҒҺгҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢ

- 5. гғ“гӮ№гӮұгғғгғҲжҺҘеҗҲгҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢ

- 6. гғқгӮұгғғгғҲгғӣгғјгғ«гҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢ

- 7. гғ•гғ©гғғгӮ·гғҘж§ӢйҖ гҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢ

- 8. еҗҲжқҝгӮ’еҢ–зІ§гҒ—гҒҰйқўгӮ’дҪңгӮӢ

- 9. жүүгҒ®е№ІжёүгӮӮ3DгҒӘгӮүзўәиӘҚгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„пјҒ

- 10. е®үгҒ•гӮӮDIYгҒ®йӯ…еҠӣ

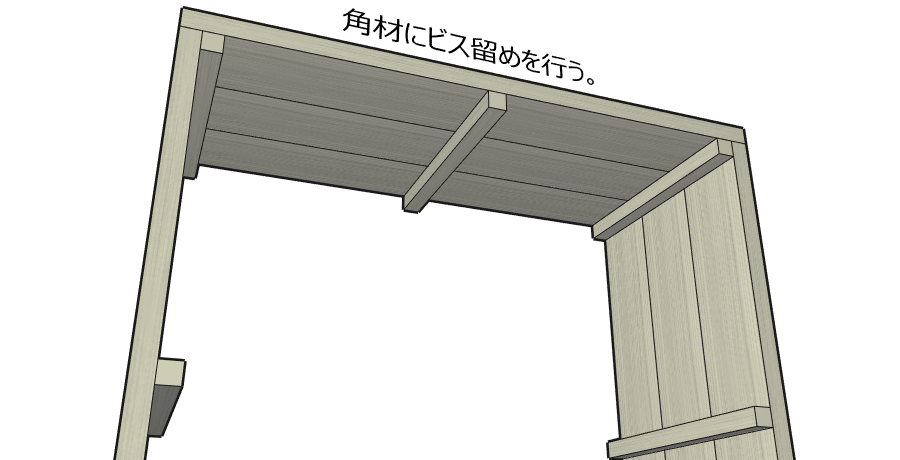

гҒҷгҒ®гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дёҰгҒ№гҒҰйқўгӮ’дҪңгӮӢ

гҒҷгҒ®гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«и§’жқҗгҒ®дёҠгҒ«жқҝгӮ’дёҰгҒ№гҒҰгҖҒжқҝжқҗгӮ’и§’жқҗгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгғ“гӮ№з•ҷгӮҒгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒеәғгҒ„йқўгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгғҜгӮӨгғ«гғүгҒӘд»•дёҠгҒҢгӮҠгҒ§гӮӮиүҜгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®ж–№жі•гҒҢз°ЎеҚҳгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгғ“гӮ№й ӯгҒҢж°—гҒ«гҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮүеә§е ҖгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҖҒгғҖгғңеҹӢгӮҒгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒиҰӢгҒҹзӣ®гӮӮиүҜгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

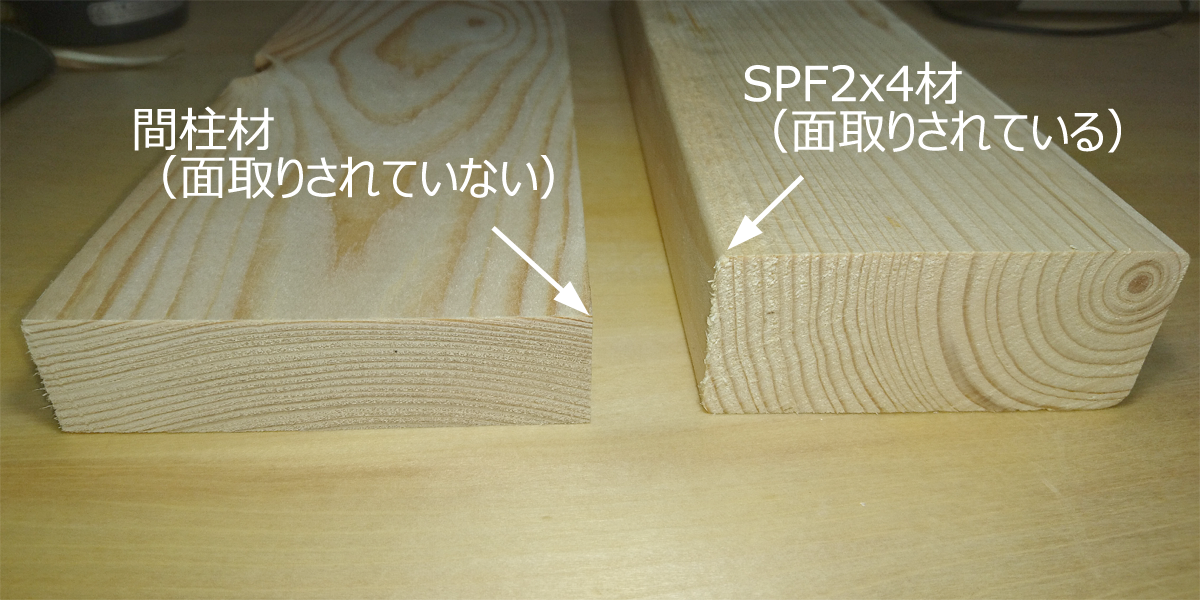

SPFжқҗгӮ’дҪҝгҒҶе ҙеҗҲгҖҒи§’гҒҢйқўеҸ–гӮҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеҚҳзҙ”гҒ«дёҰгҒ№гӮӢгҒЁиЎЁйқўгҒ«жәқгҒҢеҮәжқҘгӮӢеҪўгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮз”ЁйҖ”зҡ„гҒ«гҒқгӮҢгҒ§гӮӮOKгҒӘгӮүгҒқгҒ®гҒҫгҒҫдҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮе№ігӮүгҒӘж–№гҒҢиүҜгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҒҙйқўгӮ’еүҠгҒЈгҒҰйқўеҸ–гӮҠйғЁеҲҶгӮ’еҸ–гӮӢгҒӢгҖҒйқўеҸ–гӮҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„еҲҘгҒ®жңЁжқҗгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁиүҜгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

йқўеҸ–гӮҠгҒ•гӮҢгҒҹSPFжқҗгӮ’зӘҒгҒҚеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒЁгҖҒжәқгҒҢеҮәжқҘгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ

еҒҙйқўгӮ’еүҠгҒЈгҒҰйқўеҸ–гӮҠйғЁеҲҶгӮ’еҸ–гӮӢгҖӮгҒЈгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгӮӮзӣҙи§’гҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒйҒ“е…·пјҲжүӢжҠјгҒ—гӮ«гғігғҠгҒӘгҒ©пјүгҒҢз„ЎгҒ„гҒЁйӣЈгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

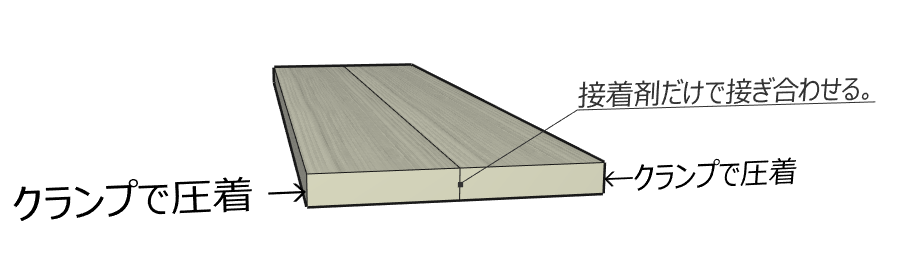

зӘҒд»ҳгҒ‘зҹ§гҒҺгҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢ

зӘҒгҒҚд»ҳгҒ‘зҹ§гҒҺгҒЁгҒҜгҖҒжҺҘеҗҲйқўгӮ’зӘҒгҒҚеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒжҺҘзқҖеүӨгҒ§жҺҘеҗҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЁҖгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ„гӮӮзӘҒгҒҚеҗҲгӮҸгҒӣгҖҒгҒ„гӮӮзҹ§гҒҺгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮжҺҘеҗҲйқўгҒ«гҒҫгӮ“гҒ№гӮ“гҒӘгҒҸжҺҘзқҖеүӨгӮ’еЎ—гҒЈгҒҹгӮүгҖҒй•·гҒ„гӮҜгғ©гғігғ—гӮ„гҖҢгҒҜгҒҹгҒҢгҒӯгҖҚгҒ§ең§зқҖгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжҺҘгҒҺеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢжқҝгҒҢеҺҡгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒеҚҒеҲҶгҒӘеј·еәҰгҒ§жҺҘгҒҺеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжҺҘзқҖеүӨгҒ гҒ‘гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒиӢҘе№Іеј·еәҰгҒ«еҠЈгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жқҝзҹ§гҒҺз”ЁйҖ”гҒ§гҖҒжңЁе·ҘDIYerгҒ§гғЎгӮёгғЈгғјгҒӘгҒ®гҒҢгҖҒгғ‘гӮӨгғ—гӮҜгғ©гғігғ—гҒЁгҒ„гҒҶгӮҜгғ©гғігғ—гҒ§гҒҷгҖӮи»ёгҒ®йғЁеҲҶгҒ«гӮ¬гӮ№з®ЎгҒ®#3/4гҒЁгҒ„гҒҶе‘јгҒіеҫ„гҒ®гӮӮгҒ®гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮ¬гӮ№з®ЎгҒҜд»»ж„ҸгҒ®й•·гҒ•гҒ®гӮӮгҒ®гҒҢдҪҝгҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеҘҪгҒҚгҒӘй•·гҒ•гҒ®гӮҜгғ©гғігғ—гӮ’дҪңгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒҫгҒҷгҖӮпјҲж„ҸеӨ–гҒЁгӮ¬гӮ№з®ЎгҒ®е…ҘжүӢгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҒҢпјү

гҒ©гҒ®жқҝзҹ§гҒҺж–№жі•гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒй•·гӮҒгҒ®гӮҜгғ©гғігғ—гҒҜең§зқҖгҒ«еҝ…й ҲгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒжңҖдҪҺпј“жң¬зЁӢеәҰгҒҜжә–еӮҷгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ

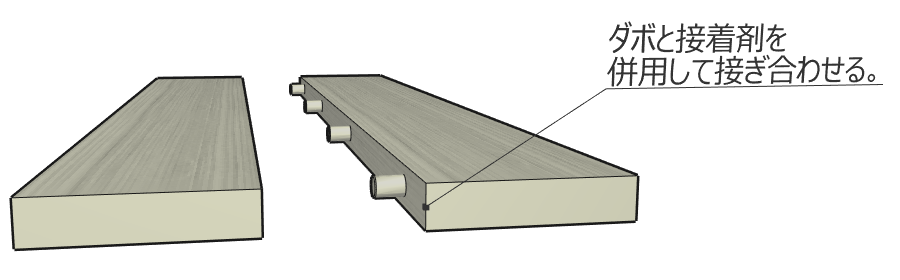

гғҖгғңзҹ§гҒҺгҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢ

жҺҘгҒҺеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢйқўгҒ«гғҖгғңгӮ’жү“гҒЎиҫјгӮ“гҒ§жҺҘгҒҺеҗҲгӮҸгҒӣгҒҫгҒҷгҖӮзӘҒгҒҚд»ҳгҒ‘зҹ§гҒҺгӮҲгӮҠгҖҒдёҠдёӢгҒ®еҠӣгҒ«еј·гҒ„жҺҘгҒҺеҗҲгӮҸгҒӣгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҗҢгҒҳдҪҚзҪ®гҒ«еһӮзӣҙгҒ«з©ҙгӮ’гҒӮгҒ‘гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒзү№еҲҘгҒӘе·Ҙе…·гҒҢз„ЎгҒҸгҒҰгӮӮе®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҜйӯ…еҠӣгҖӮ

йӣҮгҒ„е®ҹзҹ§гҒҺгҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢ

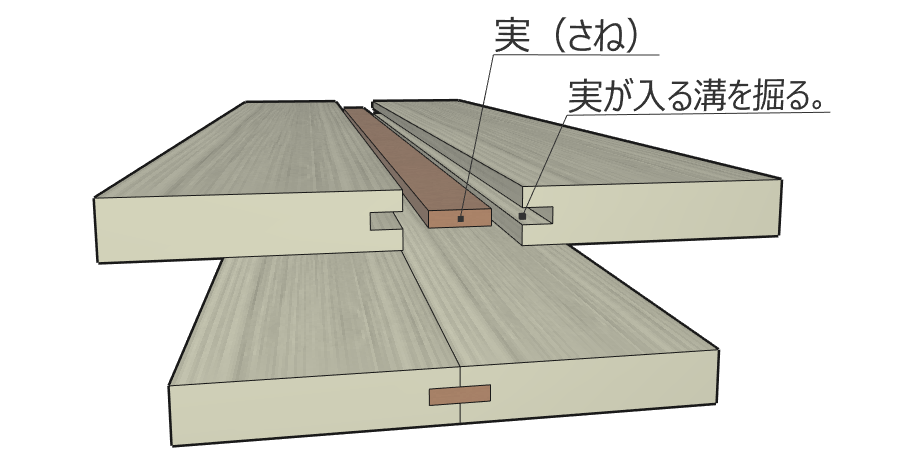

зӘҒгҒҚеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢжқҝеҗҢеЈ«гҒ®зӘҒгҒҚеҗҲгӮҸгҒӣйқўгҒ«жәқгӮ’жҺҳгӮҠгҖҒгҒқгҒ“гҒ«йӣҮгҒ„е®ҹпјҲгӮ„гҒЁгҒ„гҒ–гҒӯпјүгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢе®ҹпјҲгҒ•гҒӯпјҡи–„гҒ„жқҝпјүгӮ’е·®гҒ—иҫјгӮҖеҪўгҒ§жҺҘгҒҺеҗҲгӮҸгҒӣгҒҫгҒҷгҖӮжҺҘзқҖйқўгӮӮеәғгҒҢгӮҠгҖҒеј·еӣәгҒ«жҺҘз¶ҡгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒҫгҒҷгҖӮ

жәқгҒ®зІҫеәҰгҒҢиүҜгҒҸгҒӘгҒ„гҒЁгҖҒжқҝеҗҢеЈ«гҒҢе№ігӮүгҒ«жҺҘеҗҲгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮпјҲз¶ҷгҒҺзӣ®гҒ«ж®өе·®гҒҢгҒӮгӮӢзҠ¶ж…ӢгӮ’гҖҢзӣ®йҒ•гҒ„гҖҚгҒЁе‘јгҒігҖҒгҒ“гҒ®ж®өе·®гӮ’еҸ–гӮҠйҷӨгҒҸдҪңжҘӯгӮ’гҖҢзӣ®йҒ•гҒ„гӮ’гҒҜгӮүгҒҶгҖҚгҒЁиЁҖгҒ„гҒҫгҒҷпјү

е®ҹгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢжәқгӮ’жҺҳгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒгғҲгғӘгғһгғјгҒЁгҒ„гҒҶйҒ“е…·гӮ’гҒӨгҒӢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғҲгғӘгғһгғјгҒ«гҖҢжЁӘжәқгғ“гғғгғҲгҖҚгҒЁгҒӢгҖҢгӮ№гғӯгғғгғҲгӮ«гғғгӮҝгғјгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚз§°гҒ®гғ“гғғгғҲгӮ’еҸ–гӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰжәқгӮ’жҺҳгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

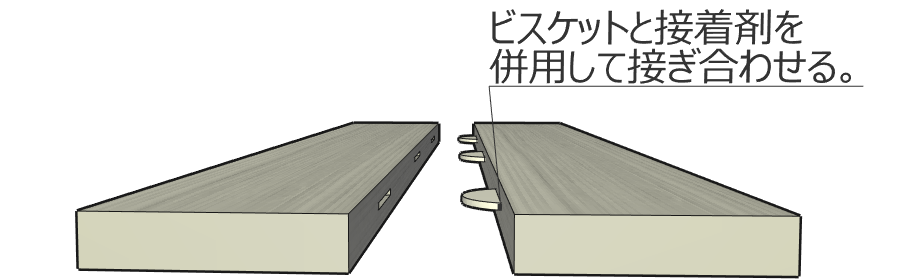

гғ“гӮ№гӮұгғғгғҲжҺҘеҗҲгҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢ

дёҠиЁҳгҒ®йӣҮгҒ„е®ҹгҒ®д»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гҖҒгғ“гӮ№гӮұгғғгғҲгҒЁгҒ„гҒҶгғ–гғҠгҒ®ең§зё®гғҒгғғгғ—гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮе°Ӯз”ЁгҒ®е·Ҙе…·пјҲгғ“гӮ№гӮұгғғгғҲгӮёгғ§гӮӨгғҠгғјпјүгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёҖгҒӨгҒ®з©ҙеҠ е·ҘгҒ«10з§’гӮӮжҺӣгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒйқһеёёгҒ«еҠ№зҺҮиүҜгҒҸеҠ е·ҘгҒҢеҮәжқҘгҒҫгҒҷгҖӮ

гғқгӮұгғғгғҲгғӣгғјгғ«гҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢ

гғқгӮұгғғгғҲгғӣгғјгғ«жІ»е…·гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢе·Ҙе…·гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҖҒж–ңгӮҒгҒ«гғ“гӮ№з©ҙгӮ’жҺҳгҒЈгҒҰжқҝгӮ’жҺҘеҗҲгҒҷгӮӢж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮжІ»е…·гҒ•гҒҲжә–еӮҷгҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гҖҒгғқгӮұгғғгғҲгғӣгғјгғ«гҒҜгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘжҺҘеҗҲж–№жі•гҒ«еҝңз”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§йқһеёёгҒ«дҫҝеҲ©гҒ§гҒҷгҖӮ

дёӢгҒ®еӣігҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж–ңгӮҒгҒ«з©ҙгӮ’жҺҳгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®з©ҙгҒ®дёӯгҒ«гғ“гӮ№гӮ’жү“гҒЎиҫјгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ

гғ“гӮ№гҒҜгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж–ңгӮҒгҒ«жү“гҒЎиҫјгҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

жҺҘзқҖеүӨгҒЁгҖҒгғқгӮұгғғгғҲгғӣгғјгғ«гҒ«гӮҲгӮӢгғ“гӮ№з•ҷгӮҒгҒ§жқҝгӮ’зҹ§гҒҺгҒҫгҒҷгҖӮгғ“гӮ№гҒҢйғЁжқҗеҗҢеЈ«гӮ’з· гӮҒд»ҳгҒ‘гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒең§зқҖз”ЁгҒ®гӮҜгғ©гғігғ—гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҜгҖҒгғқгӮұгғғгғҲгғӣгғјгғ«иҮӘдҪ“гҒҜеӨ§гҒҚгҒҸзӣ®з«ӢгҒӨгҒ“гҒЁгҖӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢйқўгҒ®еҸҚеҜҫеҒҙгҒ«з©ҙгӮ’гҒӮгҒ‘гҒҰгҖҒгғ“гӮ№гӮ’жү“гҒӨгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиЈҸйқўгҒҜз©ҙгҒ гӮүгҒ‘гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиҰӢгҒҲгҒӘгҒ„е ҙжүҖгҒ§гҒӘгӮүеҲ©з”ЁдҫЎеҖӨеӨ§гҒ§гҒҷгҖӮ

гғ•гғ©гғғгӮ·гғҘж§ӢйҖ гҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢ

жқҝзҹ§гҒҺгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеҗҲжқҝгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰйқўгӮ’дҪңгӮӢж–№жі•гҒ§гҒҷгҖӮгғ•гғ©гғғгӮ·гғҘж§ӢйҖ гҒЁгҒҜгҖҒи§’жқҗгҒ§жһ гӮ’дҪңгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жһ гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰи–„гҒ„еҗҲжқҝгҒӘгҒ©гӮ’иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҒҰйқўгӮ’дҪңгҒЈгҒҹж§ӢйҖ гҒ§гҒҷгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘдҪҸе®…гҒ®гғүгӮўгҒӘгҒ©гҒҜгғ•гғ©гғғгӮ·гғҘж§ӢйҖ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№еҫҙгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеӨ§гҒҚгҒӘж§ӢйҖ дҪ“гҒ§гӮӮи»ҪгҒҸд»•дёҠгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҜгҖҒжһ гҒ®йғЁеҲҶгҒ«гҒ—гҒӢйҮҳгӮ„гғ“гӮ№гҒҢеҠ№гҒӢгҒӘгҒ„гҖҒжһ гҒҢз„ЎгҒ„йғЁеҲҶгҒҜеј·еәҰгҒҢз„ЎгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ

жЈҡжқҝгҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҮәжқҘгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒи»ҪгҒ„гғўгғҺгӮ’гҒ®гҒӣгӮӢгҒ«жӯўгӮҒгҒҰгҒҠгҒ„гҒҹж–№гҒҢз„ЎйӣЈгҒ§гҒҷгҖӮ

еҗҲжқҝгӮ’еҢ–зІ§гҒ—гҒҰйқўгӮ’дҪңгӮӢ

еҗҲжқҝгҒҜе№ійқўжҖ§гӮӮй«ҳгҒҸгҖҒе®үгҒҸгҒҰеәғгҒ„йқўгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜдҫҝеҲ©гҒӘжқҗж–ҷгҒ§гҒҷгҖӮгӮ·гғҠеҗҲжқҝгҒӘгҒ©гҒҜиЎЁйқўгҒҢйқһеёёгҒ«гӮӯгғ¬гӮӨгҒ§гҖҒ家具гҒ®зҙ жқҗгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҲ©з”ЁдҫЎеҖӨгҒҜй«ҳгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж–ӯйқўгҒҢгҒӮгҒҫгӮҠгӮӯгғ¬гӮӨгҒ§гҒҜз„ЎгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҖӮгҒ“гҒ®ж–ӯйқўгӮ’дёҠжүӢгҒҸйҡ гҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҗҲжқҝгӮ’з”ІжқҝпјҲеӨ©жқҝпјүгҒӘгҒ©гҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҮәжқҘгҒҫгҒҷгҖӮ

1×2жқҗгҒӘгҒ©гҒ§жһ гӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҖҒжһ гӮ’гӮ·гғҠеҗҲжқҝгҒ«гғ“гӮ№з•ҷгӮҒгҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гӮӮгҖҒиҰӢж „гҒҲгҒҢгӮ°гғғгҒЁиүҜгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

DIYгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ§гҒҜгҖҒйҮқи‘үжЁ№еҗҲжқҝгҒ«и–„гҒ„гӮ·гғҠгғҷгғӢгғӨгӮ’иІјгҒЈгҒҰгҖҒгғҮгӮ№гӮҜгҒ®еӨ©жқҝгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮжңЁеҸЈгҒҜгҒӮгҒҲгҒҰеҗҲжқҝгҒ®з©ҚеұӨж„ҹгӮ’иҰӢгҒӣгӮӢгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еҗҲжқҝгҒ®жңЁеҸЈгӮ’йҡ гҒҷгҒҹгӮҒгҒ®жңЁеҸЈпјҲзӘҒжқҝпјүгғҶгғјгғ—гҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒЎгӮүгҒҜгҖҒиІјгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§еҗҲжқҝгҒ®жңЁеҸЈгӮ’йҡ гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ

зӘҒжқҝпјҲгҒӨгҒҚгҒ„гҒҹпјүгҒЁгҒҜгҖҒжңЁжқҗгӮ’и–„гҒҸгӮ№гғ©гӮӨгӮ№гҒ—гҒҹжқҝжқҗгҒ§гҖҒеҗҲжқҝгҒӘгҒ©гҒ®еҢ–зІ§гҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

жңЁеҸЈгғҶгғјгғ—гҒ«гҒҜгғ—гғ©гӮ№гғҒгғғгӮҜгҒ®гғҶгғјгғ—гҒ«жңЁзӣ®иӘҝгҒ®еҚ°еҲ·гӮ’гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҖҒжң¬зү©гҒ®жңЁгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹжңЁеҸЈгғҶгғјгғ—гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жң¬зү©гҒ®жңЁгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹгғҶгғјгғ—гҒҜгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢе…ҘжүӢгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжӢҳгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒЎгӮүгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁгҒ“гӮҚгҖӮ

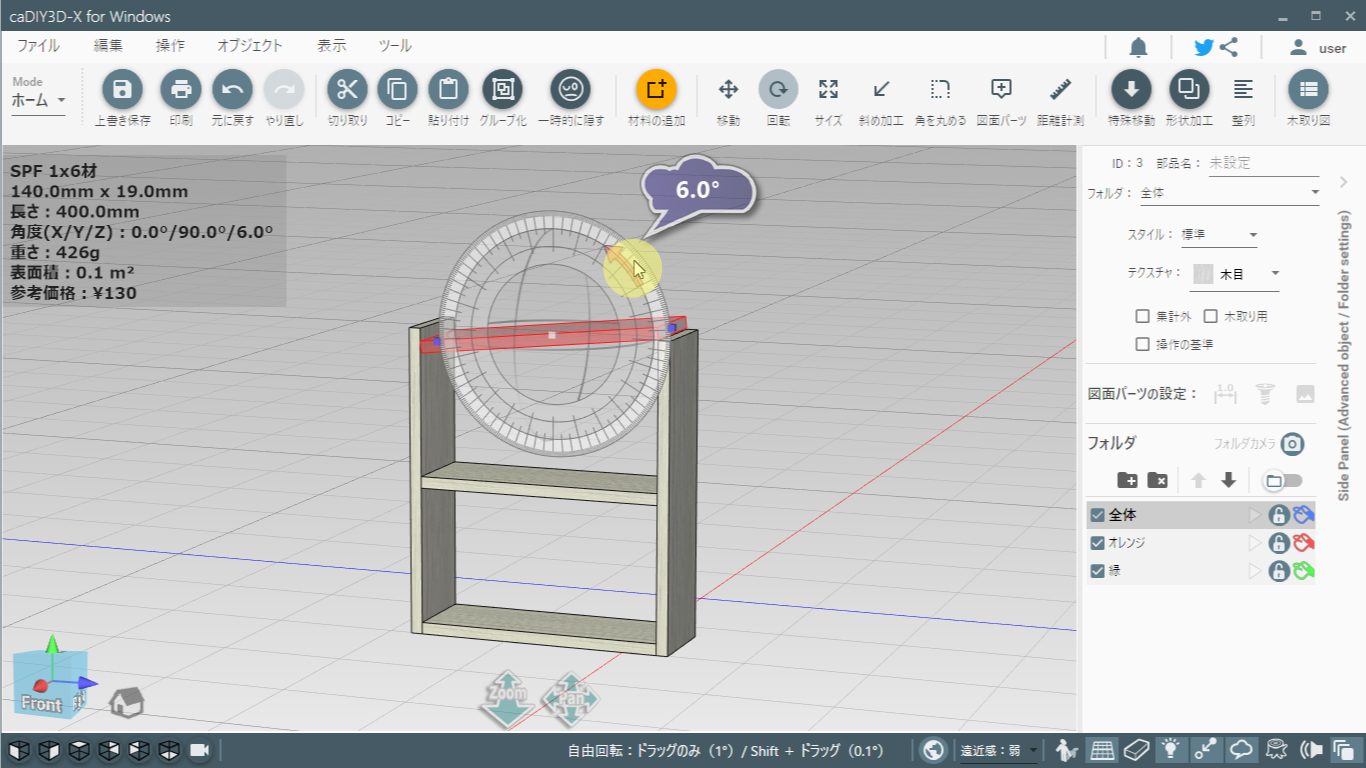

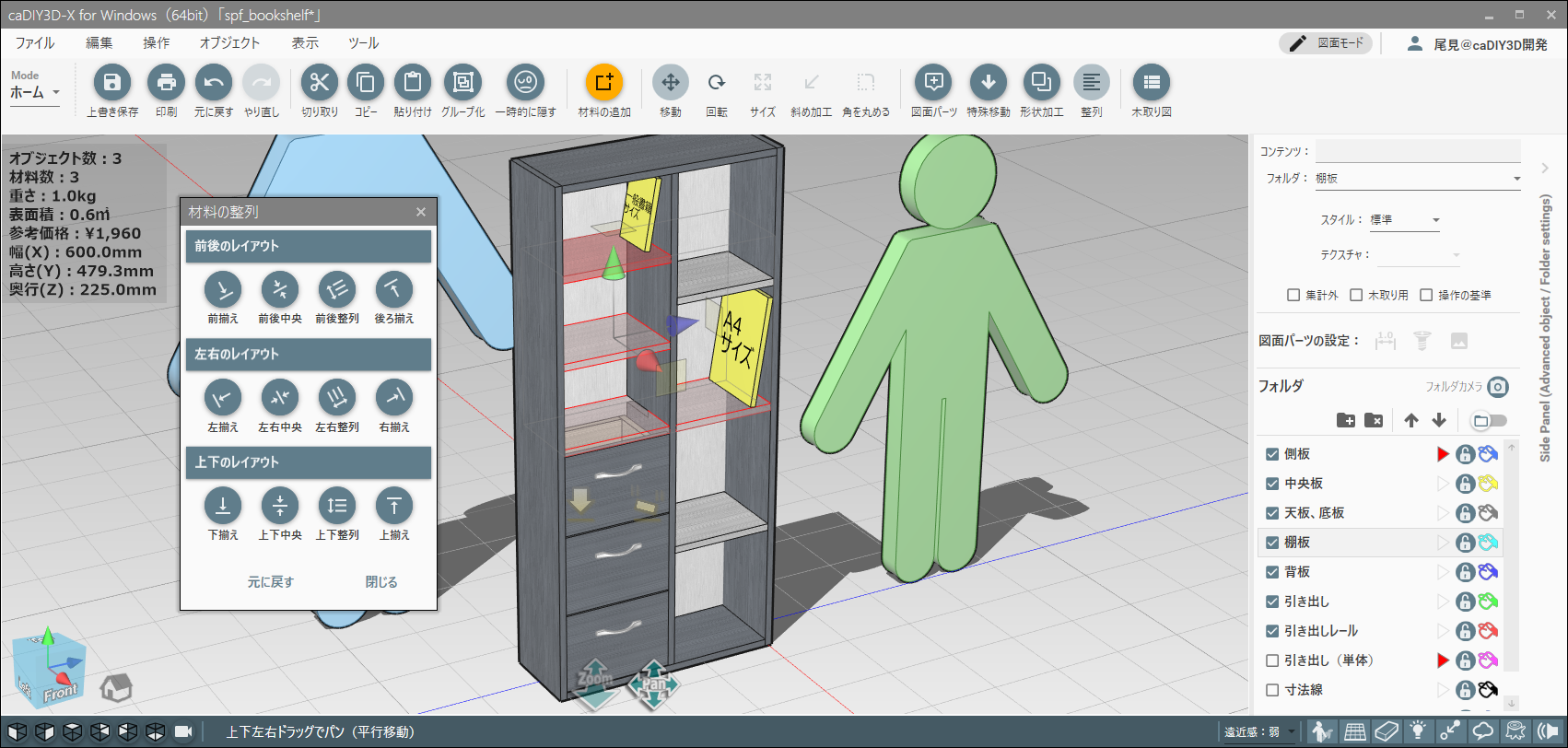

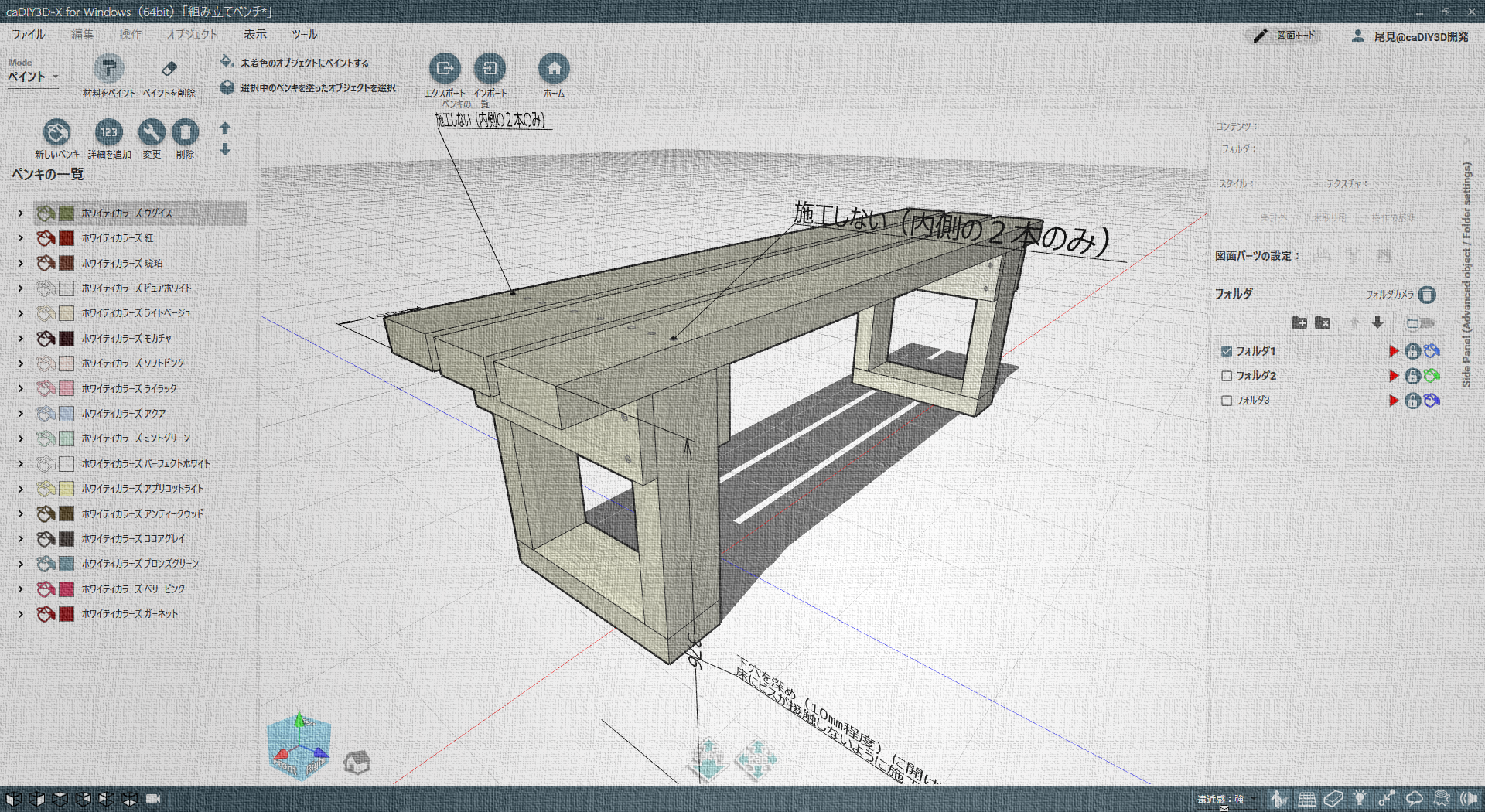

жүүгҒ®е№ІжёүгӮӮ3DгҒӘгӮүзўәиӘҚгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„пјҒ

зҙҷгҒ®еӣійқўгӮ„й ӯгҒ®дёӯгҒ гҒ‘гҒ§гҒ®иЁӯиЁҲгҒ гҒЁгҖҒгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢжүүгҒ®е№ІжёүгӮ’жҠҠжҸЎгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜйӣЈгҒ—гҒ„…гҖӮ

гҒқгӮ“гҒӘжҷӮгҒ«гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҹгҒ„гӮ·гғҹгғҘгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігҒ«гҒҶгҒЈгҒҰгҒӨгҒ‘гҒ®гӮўгғ—гғӘгҖҺcaDIY3D-XпјҲгӮӯгғЈгғҮгӮЈгғјгӮ№гғӘгғјгғҮгӮЈгғјгӮҜгғӯгӮ№пјүгҖҸгҒҜгҒ”еӯҳгҒҳгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ

caDIY3D-XпјҲгӮӯгғЈгғҮгӮЈгғјгӮ№гғӘгғјгғҮгӮЈгғјгӮҜгғӯгӮ№пјүгҒҜгҖҒиӘ°гҒ§гӮӮгӮ«гғігӮҝгғігҒ«иЁӯиЁҲеӣігҒҢжҸҸгҒ‘гӮӢDIYгғ»гғӘгғҺгғҷе°Ӯз”ЁгҒ®WindowsгӮўгғ—гғӘгҒ§гҒҷгҖӮ

3DгҒ®жңЁжқҗгӮ„иіҮжқҗгӮ’гҖҒгҒҫгӮӢгҒ§з©ҚгҒҝжңЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғһгӮҰгӮ№гҒ§зӣҙж„ҹзҡ„гҒ«зө„гҒҝдёҠгҒ’гҒҰгҖҒгӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«гҒ®е®¶е…·гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ„гғ¬гӮӨгӮўгӮҰгғҲгғ»гӮ·гғҹгғҘгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮ’жҘҪгҒ—гӮҒгҒҫгҒҷгҖӮе®ҹйҡӣгҒ®DIYеҲ¶дҪңгҒ«гҒҜгҒӢгҒӢгҒӣгҒӘгҒ„гҖҒжңЁжқҗгҒ®еҲҮгӮҠеҲҶгҒ‘ж–№гӮ„зҙ°гҒӢгҒӘгӮөгӮӨгӮәгғ»еҜёжі•гғҒгӮ§гғғгӮҜгҖҒдәҲз®—гҒ®иЁҲз®—гҒӘгҒ©гӮӮеҫ№еә•гӮ¬гӮӨгғүгҖӮгҖҢжүӢжҸҸгҒҚгҒ®иЁӯиЁҲеӣігҒӘгӮ“гҒҰз„ЎзҗҶпјҒгҖҚгҒЁгҒӮгҒҚгӮүгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®DIYгғ©гӮӨгғ•гӮ’еӨүгҒҲгӮӢгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«DIYгғ»гғӘгғҺгғҷеҘҪгҒҚгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гҒҠеҪ№з«ӢгҒЎгғ„гғјгғ«гҒ§гҒҷгҖӮ

е®үгҒ•гӮӮDIYгҒ®йӯ…еҠӣ

гҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘж–№жі•гҒ§жңЁжқҗгҒ§йқўгӮ’дҪңгӮӢж–№жі•гӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮDIYгҒ®йӯ…еҠӣгҒҜгҖҒеҘҪгҒҚгҒӘгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҒеӨ§гҒҚгҒ•гҒ§иҮӘеҲҶеҘҪгҒҝгҒ®дҪңе“ҒгӮ’дҪңгӮҠдёҠгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзҗҶз”ұгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠе®үгҒҸд»•дёҠгҒ’гҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮзҗҶз”ұгҒ«жҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еҰӮдҪ•гҒ«е®үгҒҸпјҲгҒӢгӮҸгӮҠгҒ«жүӢй–“жҡҮжҺӣгҒ‘гҒҰпјүдҪңгӮӢгҒӢгӮӮгғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮд»Ҡеӣһзҙ№д»ӢгҒ—гҒҹж–№жі•гҒӘгҒ©гӮ’й§ҶдҪҝгҒ—гҒҰгҖҒжІўеұұгҒ®дҪңе“ҒгӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶпјҒ

0件гҒ®гӮігғЎгғігғҲ