本格的に木工を行うなら電動工具は必須

何かと時間が無い現代。手工具だけで木工を行うには時間と労力が必要です。そんな時には電動工具で素早く、精度良く加工を行いたいところ。電動工具を使いこなせれば、間違いなく戦闘力(?)アップ!

今回は、木工では身近な『丸のこ』について。

目次 [閉じる]

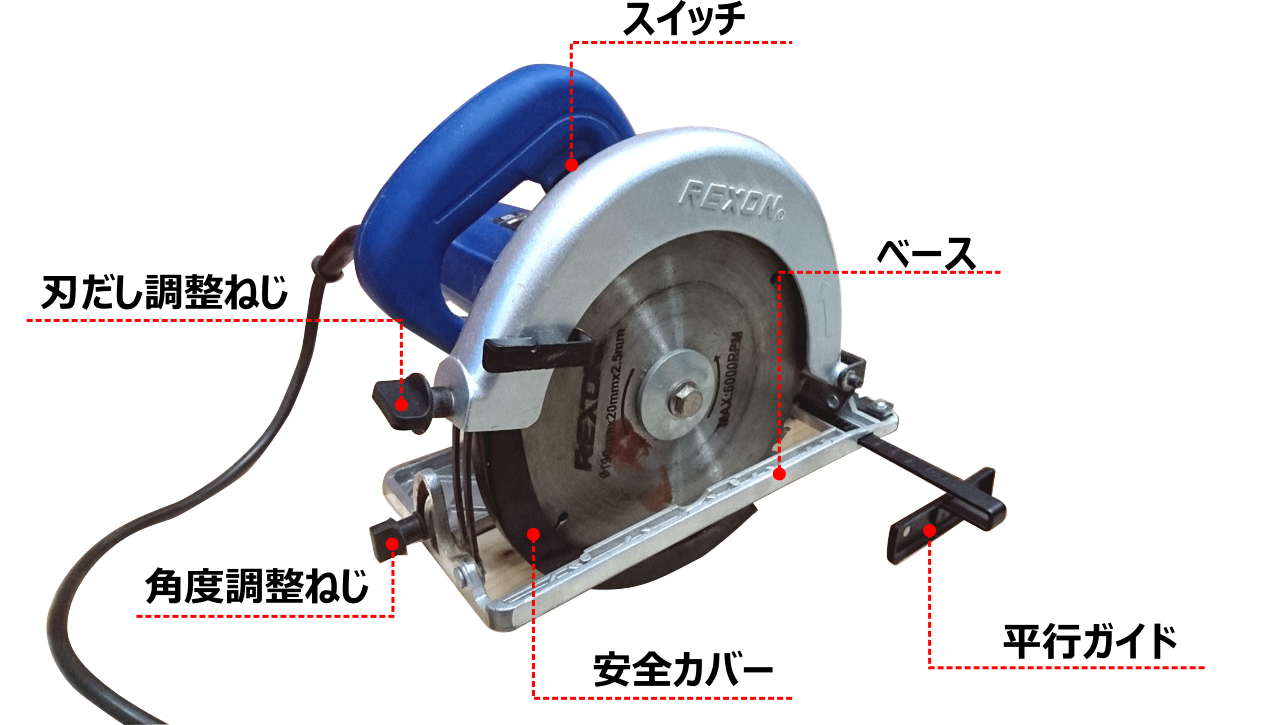

丸のこ大図解!

スイッチ

右手でハンドルを握ると人差し指の位置にスイッチがあります。スイッチを握ると回転刃(ブレード)が回転し、木材を切ることが出来ます。右手の親指のところには安全スイッチがついていて、安全スイッチを押しながら、スイッチを入れないと、スイッチが入らない仕組みになっています。

ベース

スチール製とアルミ製のベースがありますが現在はアルミ製が主流。このベースを木材に押し当てながら切断を行います。このため、ベースの精度が加工の精度に繋がります。高価な電動工具ほど、このベースの精度が高いです。

平行ガイド

直線切りを行う際に、切り落とす部分の端にあてがうガイドです。写真のガイドは一点で支持するガイドですが、上位機種になると平行性を保つために、前後で支持するガイドの場合もあります。

安全カバー

ブレードに触れないように取り付けられているカバー。木材を切り進むとカバーの前方に木材が当たって、自動で開く形になっています。

角度調整ネジ

斜め切りを行う場合にベースと本体に角度をつける際の調整ネジ。写真のモデルは前後2カ所に調整ネジがありますが、小さいモデルだと、前方にしかないものもあります。

刃だし調整ネジ

ブレードをベースからどれくらい出すのか調整するネジです。緩めることで本体とベースの角度が変わり、刃の出し量が調整出来ます。出し量を調整したらしっかりと締めましょう。

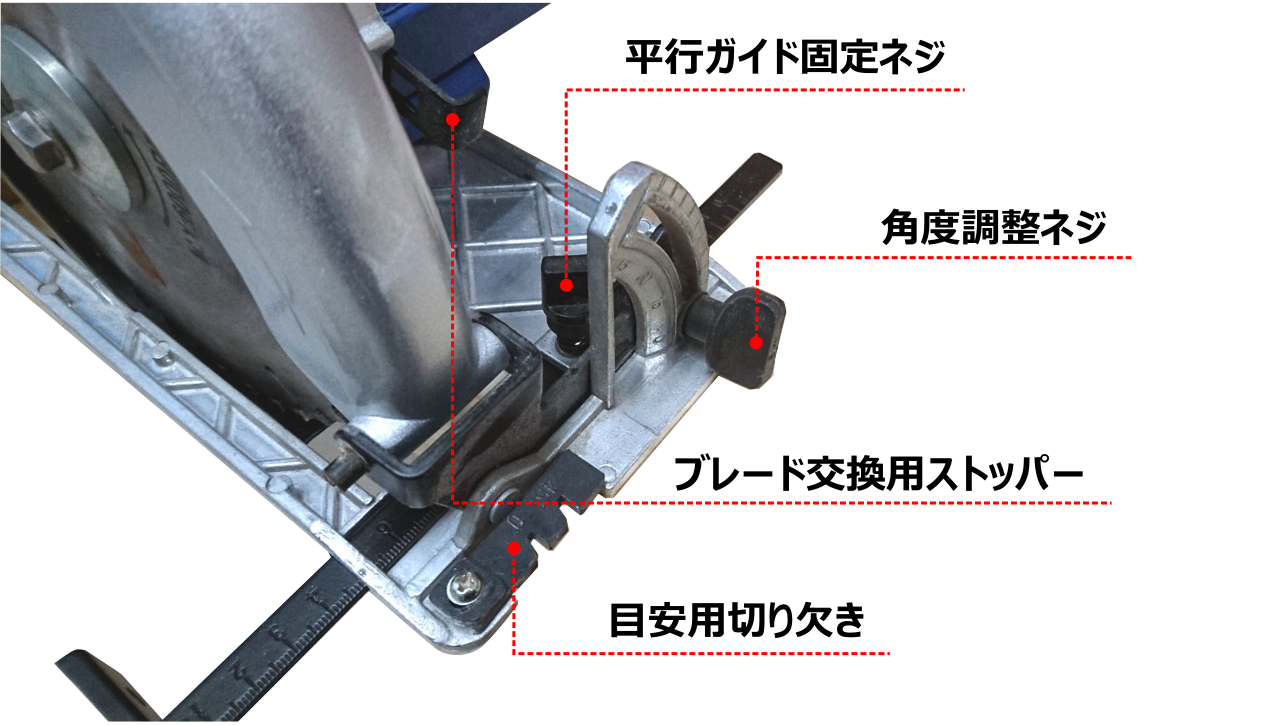

平行ガイド固定ネジ

平行ガイドを固定するためのネジ。

角度調整ネジ

斜め切りを行う場合にベースと本体に角度をつける際の調整ネジ。

ブレード交換用ストッパー

ブレードを交換するときに空回りを防ぐためのストッパー。ここを押すと、回転軸が固定されて、ブレードを固定しているネジを外すことが出来る。

目安用切り欠き

直角切り時の目安用切り欠きと、45度斜め切り時の目安用切り欠きがあります。この部分は左右に微調整できるようになっています。

丸のこの種類

丸のこは、取り付けることの出来るブレードの大きさによって、いくつか種類があります。

おおむねブレードの直径が、145mm/165mm/190mmの3種類になります。

それぞれ、切断出来る板の厚さが異なってきます。

| ブレード直径 | 90度切断時の板の厚さ | 45度切断時の板の厚さ |

|---|---|---|

| 145mm | 46mm | 35mm |

| 165mm | 57mm | 38mm |

| 190mm | 68mm | 46mm |

大きくなるほど、切断可能な厚みは増えますが、その分、本体の重量も重くなるので取り回しがしにくくなります。

目的に合わせたサイズの丸のこを入手しましょう。最初は小さいものの方が扱いやすいでしょう。但し、2×4材の木口を45度でカットするには最低でも165mmのモデルが必要なので、すでに予定があるのであれば165mmのモデルを入手しましょう。

丸のこと言えば、有線が定番ですが、最近はバッテリー式の丸のこもあります。連続使用を考えるなら有線が有利ですが、取り回しはやはりバッテリー式が良いでしょうね。電源ケーブルの取り回しに気を遣うこともないですね。

ちょっと変わった丸のこ(?)としては、ブラックアンドデッカーのマルチツール。

先端を取り替えることで、電動ドライバーはもちろん、丸のことして使ったり、サンダーとして使えたりします。

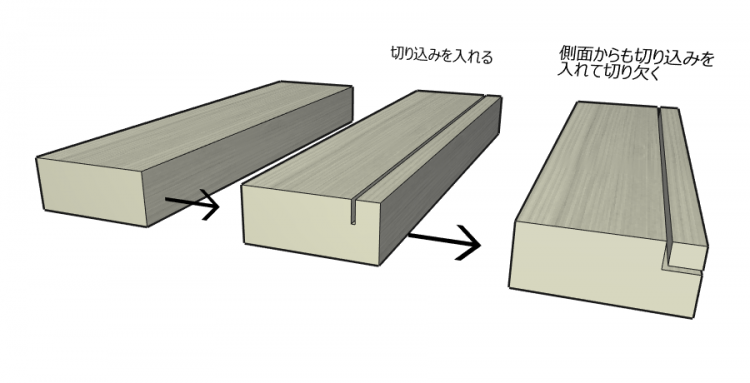

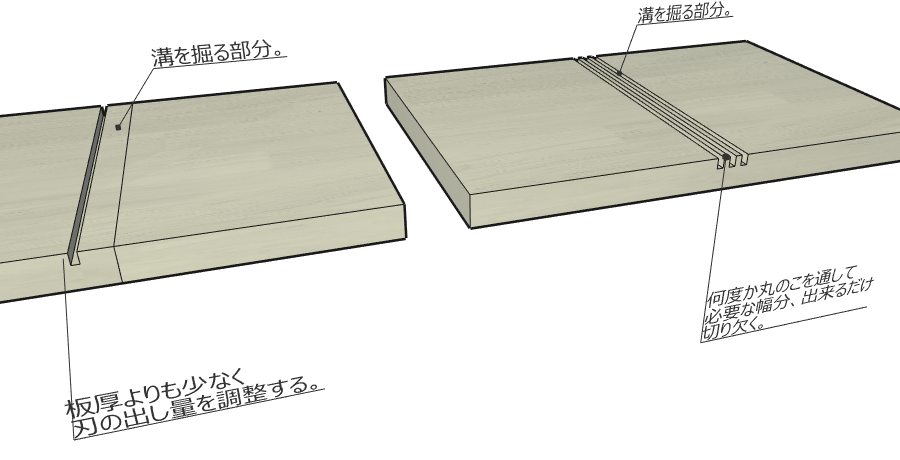

ブレードの出具合を調整する

まず最初に、切断を始めるまえに、必ずブレードの出具合を調整します。調整を始めるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。丸のこに限らず、あらゆる電動工具の調整を行うときは、電源プラグを抜いてから行いましょう。事故を未然に防ぐことが出来ます。

ブレードの出具合を調整するには刃だし調整ネジを緩め、ベースを動かして行います。

ブレードの出し量は、切断する木材の厚さから数mm~1cm程度に調整します。あまり出し過ぎると危険なのでよくありません。

出来れば実際にブレードに木材を当てて出し量を確認するのが良いです。

出し量の調整とともに、スコヤや差し金(出来ればスコヤ)をベースとブレードに当てて、直角が出ているか確認しましょう。

ベースからスコヤが浮かないように注意。

使い方の基本

作業するときは切る方向の正面に立って、半身(ブレードの直線上に体が来ないようにする)の姿勢をとります。準備が出来たらスイッチを入れ、回転が安定したら丸のこを進めます。スイッチを入れる際に、ブレードが木材に当たっていないことを確認して下さい。木材に当てっているとスイッチを入れた瞬間に丸のこが跳ね返ってきて危険です。

切断の際はゆっくりと丸のこを前進させます。ベースが浮かないように気を付けましょう。もし、何らかの理由で前に進まなくなったら、慌てずにスイッチを離して切断を中断します。ここで無理矢理、前後に動かすとキックバックが発生して危険です。進まない原因(材料の固定の仕方が悪くてブレードに圧力が掛かっているなど)を考えて、原因を取り除いてから再度、切断を行います。

切り終わったら、スイッチを離してブレードの回転を停止します。相当古くない丸のこであればブレーキが付いているので、すぐにブレードの回転が止まると思います。ブレードの回転が止まってから丸のこを持ち上げ、床に置きましょう。

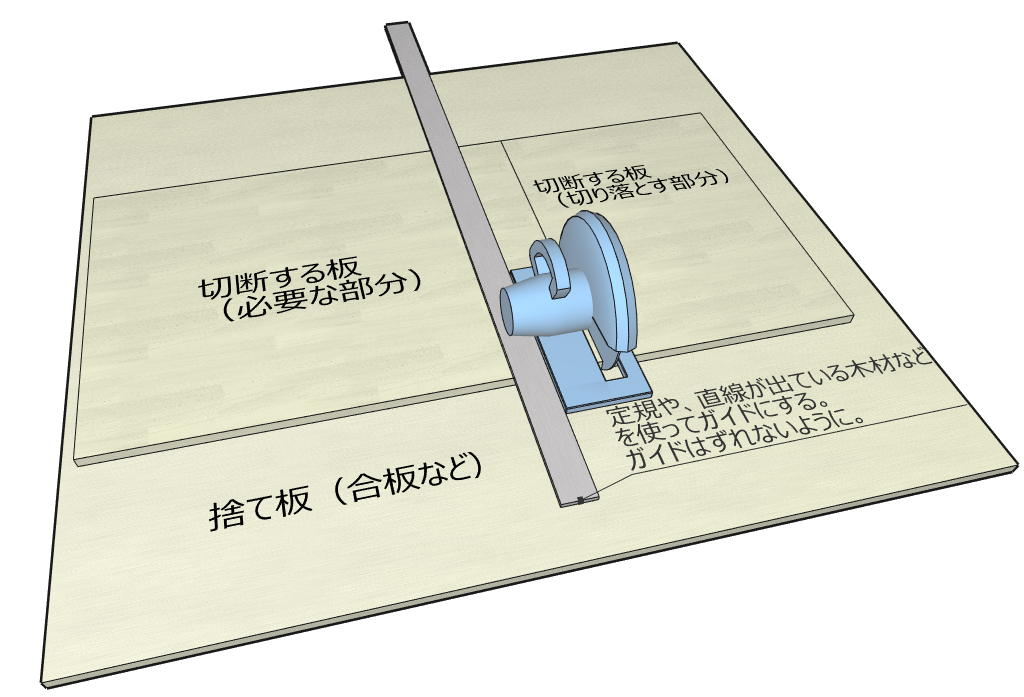

大きな板を切る場合には

大きな板を切る場合には、安定した土台の上に、傷が付いても良い捨て板を敷き、その上に切断する材料を置いてカットします。切り捨てる側は、フリーになるように注意しましょう。

まっすぐな木材や定規をガイドにして切り進めます。市販の丸のこガイドを利用するのも良いですね。市販のガイドの中には簡単に角度を設定出来る物もあります

丸のこ用の治具を作ろう

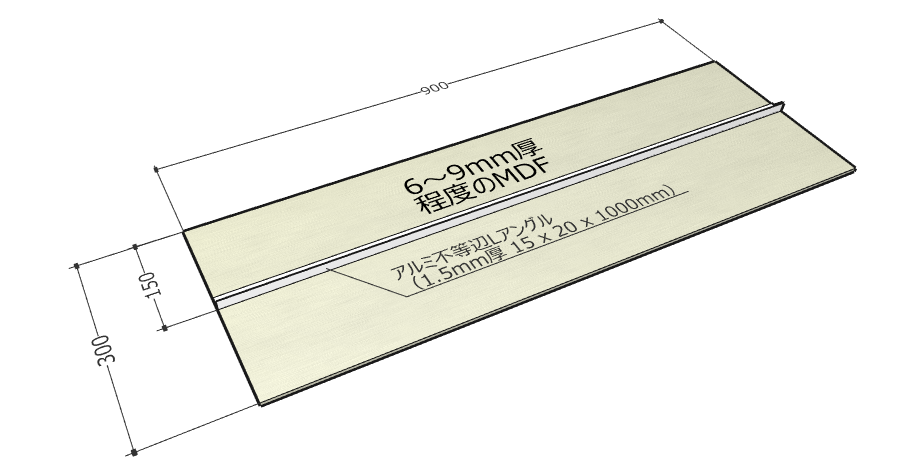

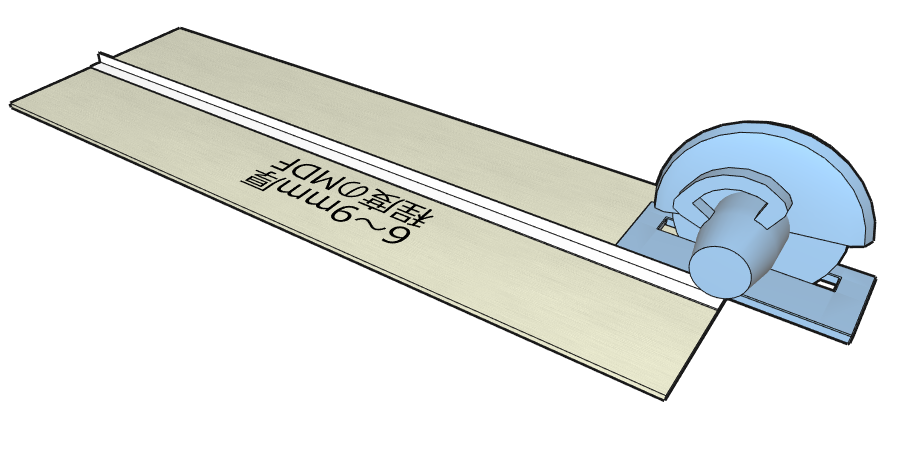

直線切り用治具

丸のこの得意とするところは直線切りですね。直線切りが得意な丸のことはいえ、フリーハンドで墨線だけでまっすぐカットするのは至難の業。定規や直線切り用の治具を使って、直線切りを行います。ここで、簡単に作れる直線切り治具を紹介。

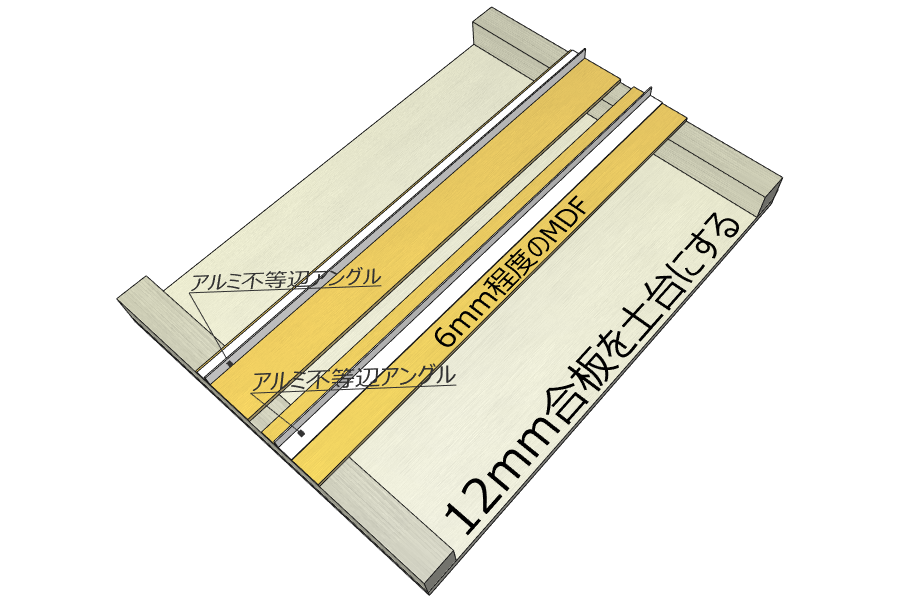

用意するのは、900 x 300mm程度のMDF板。MDF板は平面性に優れていて、価格も安いので電動工具の治具を作るにはもってこいの素材。それから1.5mm厚 15x20x1000mmのアルミ不等辺Lアングル。こちらも工業製品なので直線性が良いです。

これを上の図のように組み合わせます。アルミLアングルはMDF板に両面テープで貼り合わせるだけ。

Lアングルの右側を手持ちの丸のこでカットします。このLアングルがフェンスの役割になります。

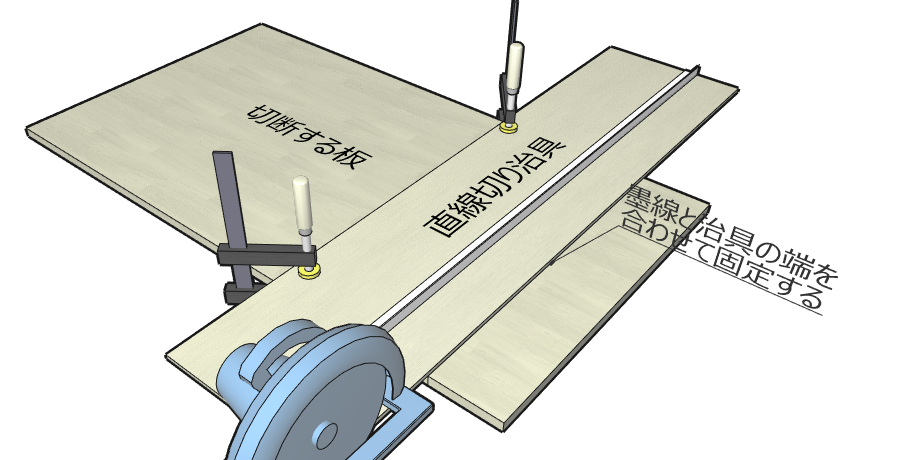

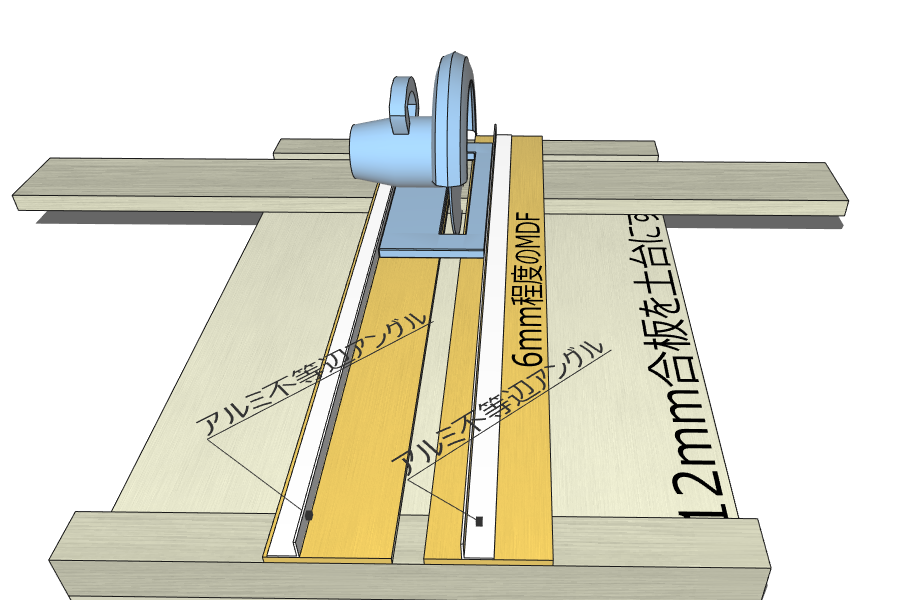

使い方は、上の図のように直線切り治具の端を切断する板の墨線に合わせて固定し、その上で丸のこを移動します。

クランプで固定する場合、丸のこ本体と干渉しない位置で固定する必要があります。

この治具では、切断前、切断後も丸のこは治具の上にのっているので、切り始めが安定しています。定規や角材をフェンスにすると墨線からベースの端とブレードの間の隙間を空けて固定しないと思った位置でのカットが出来ないのですが、この治具があれば、簡単に墨線通りにカットが出来ます。

治具のベースとなるMDF板はあまり厚いと丸のこの最大切断能力が減ってしまう(例えば、最大45mmまで切断出来る丸のこを使う場合、治具の厚みが10mmあると、最大で35mmまでの板しかカット出来ないことになる)ので、必要に応じて厚みを選定して下さい。また、刃の出し量にも注意。通常の切断時より、治具の厚み分余分に出す必要があります(治具を切断する材料にのせてから、丸のこを当てて確認するのが良いですね)。

加工の前にしっかりシミュレーション!

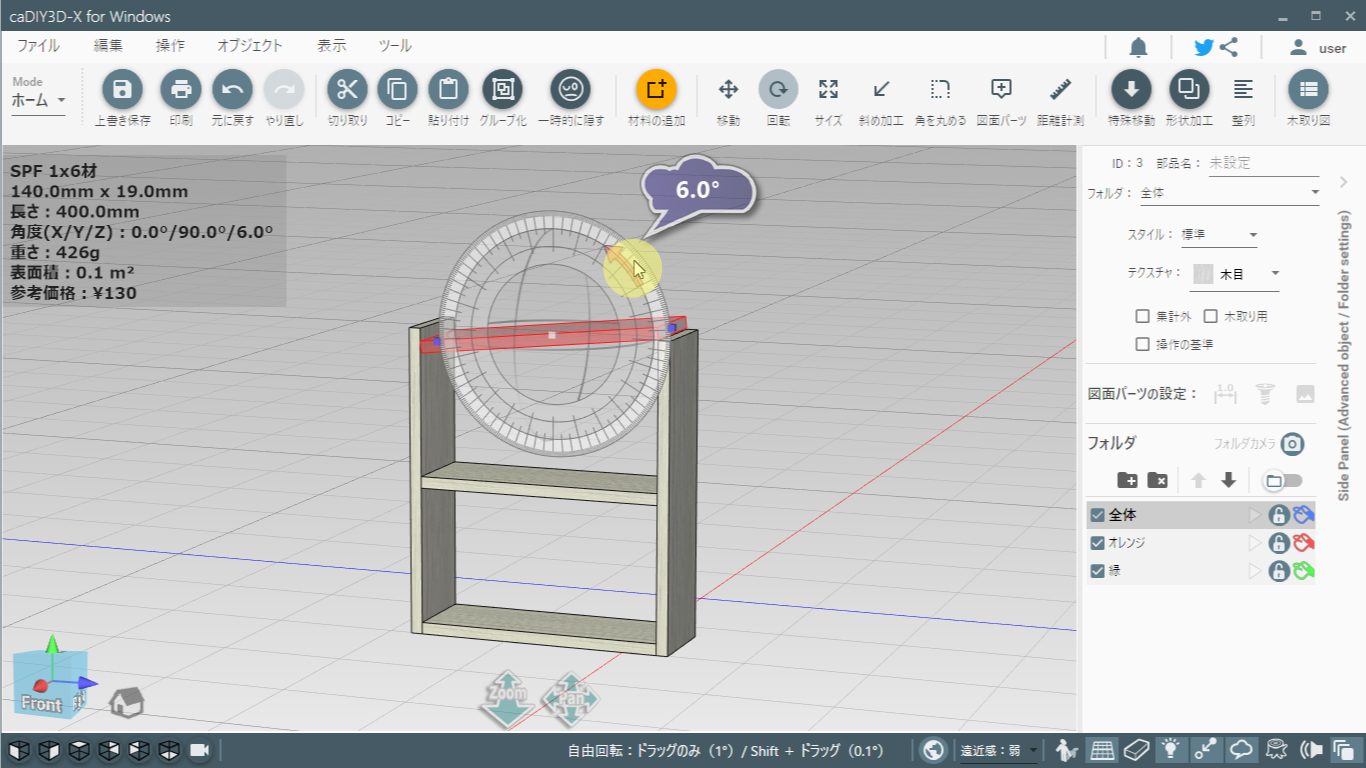

電動丸のこを使えばいままで出来なかった正確な加工ができるようになりますが、その前に設計の段階で使用する電動工具を決めないといけません。

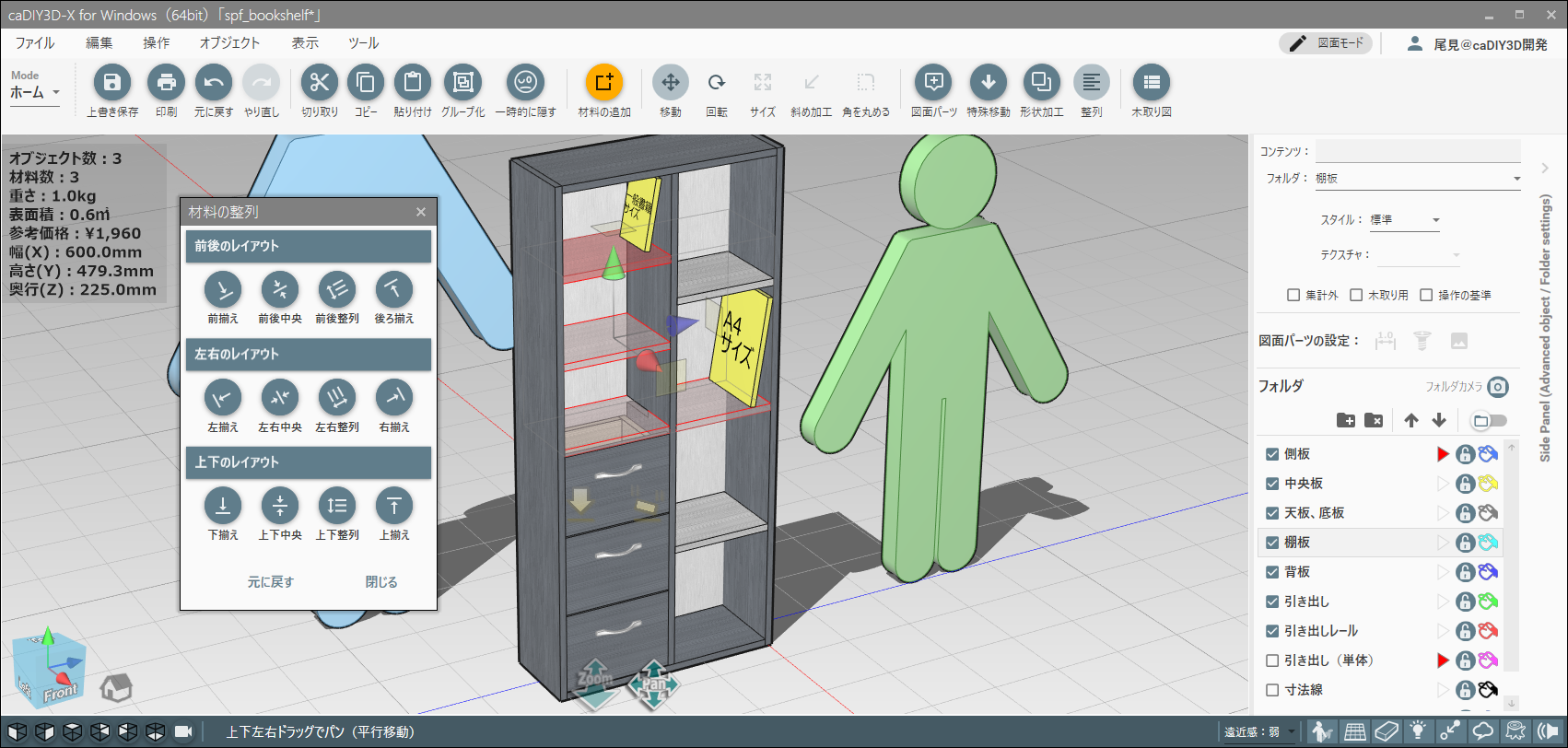

そんな時におすすめしたいシミュレーションにうってつけのアプリ『caDIY3D-X(キャディースリーディークロス)』はご存じでしょうか?

caDIY3D-X(キャディースリーディークロス)は、誰でもカンタンに設計図が描けるDIY・リノベ専用のWindowsアプリです。

3Dの木材や資材を、まるで積み木のようにマウスで直感的に組み上げて、オリジナルの家具デザインやレイアウト・シミュレーションを楽しめます。実際のDIY制作にはかかせない、木材の切り分け方や細かなサイズ・寸法チェック、予算の計算なども徹底ガイド。「手描きの設計図なんて無理!」とあきらめていたあなたのDIYライフを変える、まさにDIY・リノベ好きのためのお役立ちツールです。

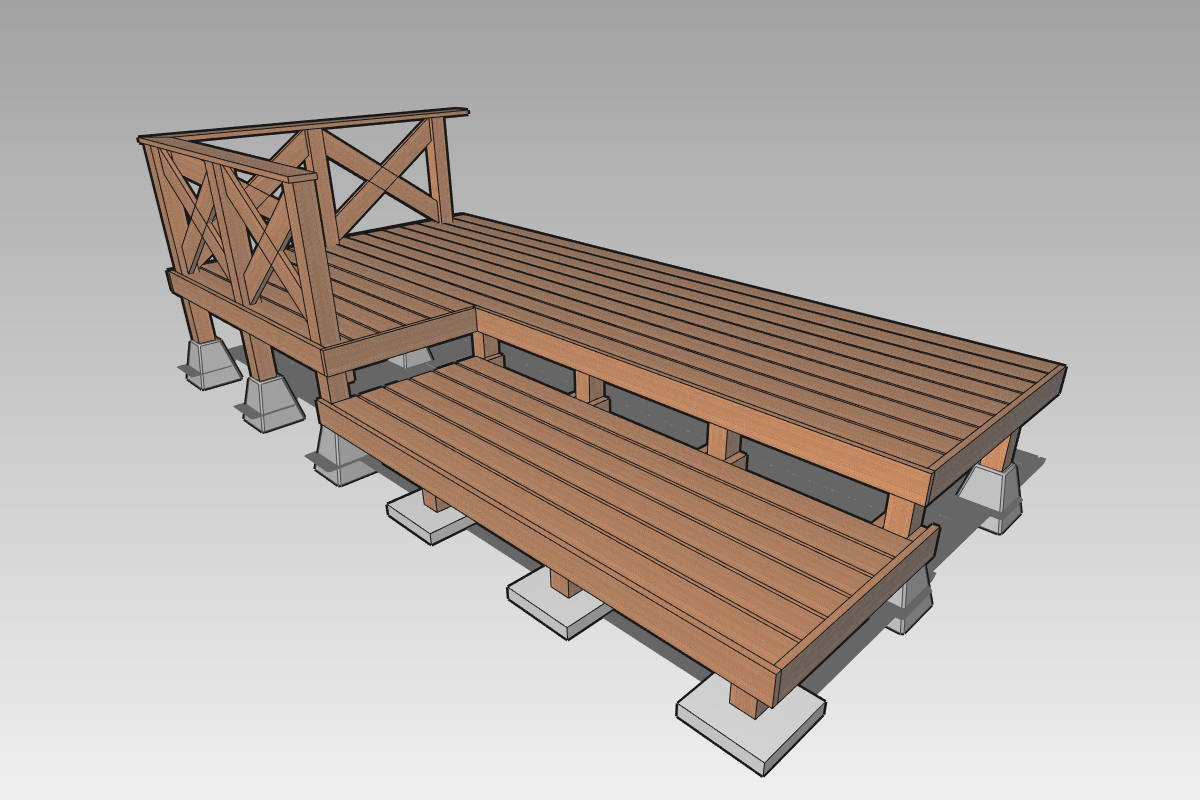

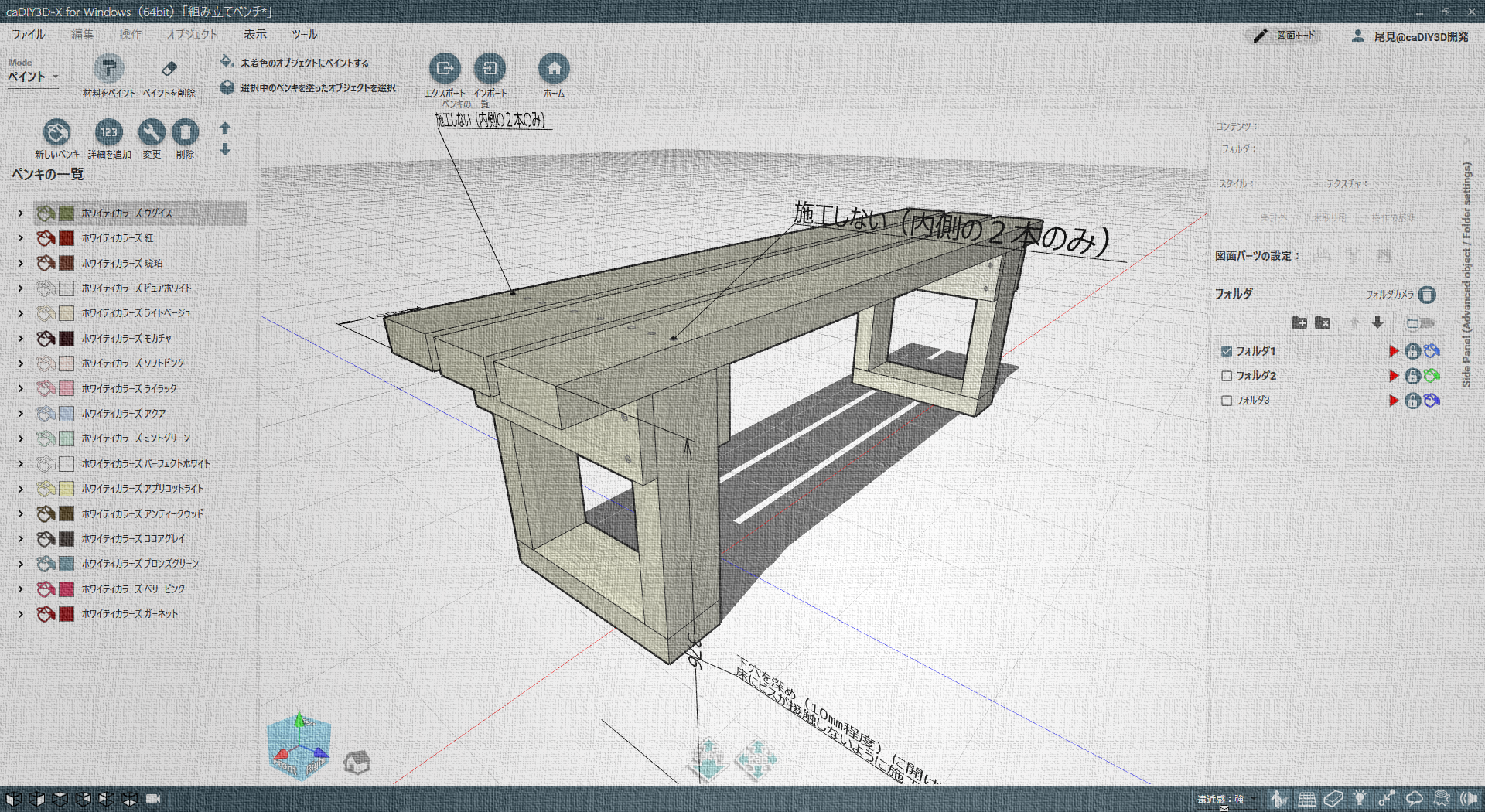

丸のこを使うことで大きなウッドデッキなんかも作ることができます。

ちなみにこのウッドデッキはcaDIY3Dで作ったものです。手書きや他のCADソフトではなかなか作ることが難しい設計図もcaDIY3Dならサクサクと作ることができちゃいます。あなたもcaDIY3Dと丸のこを使って素敵なDIYライフを送りましょう!

とにかく、安全第一【まとめ】

電動工具を使い始めると、その作業スピード、正確性から手放せなくなります。しかし、ひとつ間違うと大きな事故に繋がるのも電動工具。使い慣れてきた頃が一番危険です。常に電動工具は危険と隣り合わせという意識で作業に望みたいですね!

1つ工具を手に入れると加工の幅がグンと広がります。今まで出来なかった加工が出来るようになるのは、まるでRPGのレベルアップそのものですね。

2件のコメント

三谷祐介 · 2016年11月12日 12:10 PM

超ビギナーです。これから電動工具を駆使してたくさん作品を作っていこうと思って色々勉強しています。なんて分かり易く素晴らしいサイトなのでしょう!!木工作業者目線での写真や、設計図ソフトのご本家ならではの分かり易い立体イラストの数々。コメントも端的で正に「簡にして要」であります。このサイトの各シリーズを全部プリントアウトして束にして横に置きながら作業したいくらいです。

尾見@caDIY3D開発 · 2016年11月12日 12:41 PM

コメントありがとうございます!

お役に立てたようで嬉しいです。

これからも分かり易い記事を心掛けていきたいと思います。